LINKSUFRIGE ZÜRICHSEE-BAHN - AUS DEN ANNALEN DER LINKSUFRIGEN

Quelle: Werner Neuhaus, Separatdruck «Zürichsee-Zeitung», 1988, Th. Gut+Co. Verlag, 8712 Stäfa, zusätzliche Bilder LZB

0 Die verträumte Station Oberrieden um die Jahrhundertwende. Das ehemalige Aufnahmegebäude dient heute als Güterschuppen. (PTT-Museum, Bern)

Inhaltsverzeichnis

Schiffs- und Kutschenverbindungen als Vorläufer der Bahn

Schon vor 250 Jahren regelmässige Postkurse

Schon 1738 wird der «Churer-Bott» erwähnt

Das Kursschiff «Minerva» taucht auf

Während 20 Jahren bestand die Bahn nur auf dem Papier

Beauftragter Bauunternehmer bald «landesflüchtig und insolvent»

Die Linie durchs Säuliamt als Konkurrenz

Fast zehn Jahre verstrichen ungenutzt

Die Firma Kuchen & Napier steigt ins Geschäft ein

Die Gemeinden beteiligten sich finanziell am Bahnbau

«Rationalisierung» des Bahnbaus

Durchgehende Linie nur zwei Tage in Betrieb

Rutschungen in Horgen führten zu Bahnunterbruch

Eine sogenannte italienische Nacht nur ein «Speuz»

In Horgen verschwindet der Bahnhof im See

Die «Linksufrige» erhält verschiedene Anschlussbahnen

Die erste (und einzige) Zürcher Tiefbahn entsteht

Zürich Hauptbahnhof–Thalwil: Doppelspur schon im letzten Jahrhundert

Schrittweiser Bau der Doppelspur

Erleichterung für die Wintersportler

Vom «Arbeiterpullmann» zum S-Bahn-Betrieb

«Einfach für retour» und weitere Sondermassnahmen

Sonderangebot für Ausstellungen und Sportler

Stationsausbauten in Horgen und Thalwil

Die undatierten Billette Thalwil–Mailand

Ausbaupläne für die neunziger Jahre

Linksufrige Bahnhöfe 1988

Anmerkungen

Schiffs- und Kutschenverbindungen als Vorläufer der Bahn

Schon vor 250 Jahren regelmässige Postkurse

Schon lange vor dem Auftauchen erster Bahnpläne hatte die Bevölkerung am Zürichsee Gelegenheit, eine wichtige Mitteilung in die Stadt befördern zu lassen oder selber mit einem Verkehrsmittel mitzureisen. Dabei spielte der Seeweg eine entscheidende Rolle, da sich die Strassen und Wege über Jahrhunderte hinweg in einem kauf befahrbaren Zustand befanden. Schon zur Römerzeit wurden die Zürichsee-Schiffe für die Beförderung der Waren von Zürich über die rätischen Pässe nach Italien benützt. Da im Mittelalter die Stadtherren von Zürich der untertänigen Landbevölkerung befahlen, Ihre Produkte auf dem städtischen Markt feilzubieten und sich dort umgekehrt mit Waren einzudecken, war das wöchentlich verkehrende Marktschiff von grosser Bedeutung. Daneben war es damals auch noch nicht üblich, längere Strecken auf Schusters Rappen zurückzulegen, da sich die Bevölkerung eine Schiffahrt nicht immer leisten konnte.

Den Grundstein für eine regelmässige Beförderung von Briefen und Paketen bildete die Eröffnung des ersten Postamts in Zürich an der Münstergasse im Jahre 1610. Dieses Postamt wurde im Haus Zum Roten Gatter von den Gebrüdern Hess betrieben, die einer angesehenen Patrizierfamilie und Kaufmannsfirma entstammten. Bereits fünf Jahre später richtete Hans Hess, der erste Postmeister von Zürich, einen wöchentlich kursierenden Fussbotenkurs zwischen Zürich und Mailand ein, der bis Horgen ein Schiff benützte.

Schon 1738 wird der «Churer-Bott» erwähnt

Nachdem bereits 1666 und 1692 im damaligen «Schreibkalender» ein «Churer-Bott» kurz erwähnt wurde, gibt beispielsweise ein Übersichtsblatt der 1738 in Zürich ankommenden und abgehenden Postboten genaue Auskunft über die «Verkehrszeiten»: Jeweils «Donnerstags» traf damals «Morgens um 10 Uhr das Churer ordinari bey Liecht» ein und verliess die Stadt «Samstags Abend um 8 Uhr» wieder.

Daneben hatte jede Gemeinde ihren «Gemeindeboten», der für die Bevölkerung in der Stadt Besorgungen erledigte und an einem festgelegten Treffpunkt (aus praktischen Gründen meist in einer Wirtschaft) Gegenstände für die Landbevölkerung mitnahm. Anno 1796 sind in einem entsprechenden Verzeichnis für das linke Seeufer folgende Gemeindeboten (mit den für die Botengänge benutzten Tagen und Treffpunkten) aufgeführt:

Horgen: Montag und Dienstag, Freytag und Samstag bei Hr. Quartierhauptmann Steinfels auf Dorf.

Kilchberg am Zürichsee: bey Hern. Paur Pfister vor dem Raaben.

Oberrieden: alle Tage um 2 Uhr bey Hern. Quartierhptm. Steinfels an der Schifflände.

Richtenschweil: Montag und Freytag, Schiff beym Thurnhaus.

Rüschlikon: durch Kläger, alle Tage bey Hern. Quartierhptm. Steinfels an der Schifflände.

Wädensweil: Montag, Mittwoch und Freytag bey Hr. Däniker, Grempler und auch bey Pfister Koller an der Schifflände.

Das Kursschiff «Minerva» taucht auf

Es war also im 18. Jahrhundert keineswegs eine einfache Sache, jemandem eine Nachricht zukommen zu lassen oder eine kürzere oder längere Reise zu unternehmen – Dinge, die nach der Einrichtung des schweizerischen Eisenbahnnetzes zur Alltäglichkeit wurden. Doch zunächst gilt es, vom Aufkommen eines anderen Verkehrsmittels – des Dampfschiffs – Kenntnis zu nehmen.

Vorerst sei aber noch erwähnt, dass gemäss einer Bekanntmachung des Postamts Zürich vom 1. Dezember 1813 «mit dem 1sten dieses Monats» zu «Wädenschweil» ein Postbüro eingerichtet worden sei, das in täglichem Verkehr mit dem hiesigen Postamt stehe. Erst mit der Einführung einer täglichen Verbindung zwischen Zürich und Richterswil im Jahre 1831 erhielten auch Thalwil, Horgen und Richterswil ein eigenes Postbüro.

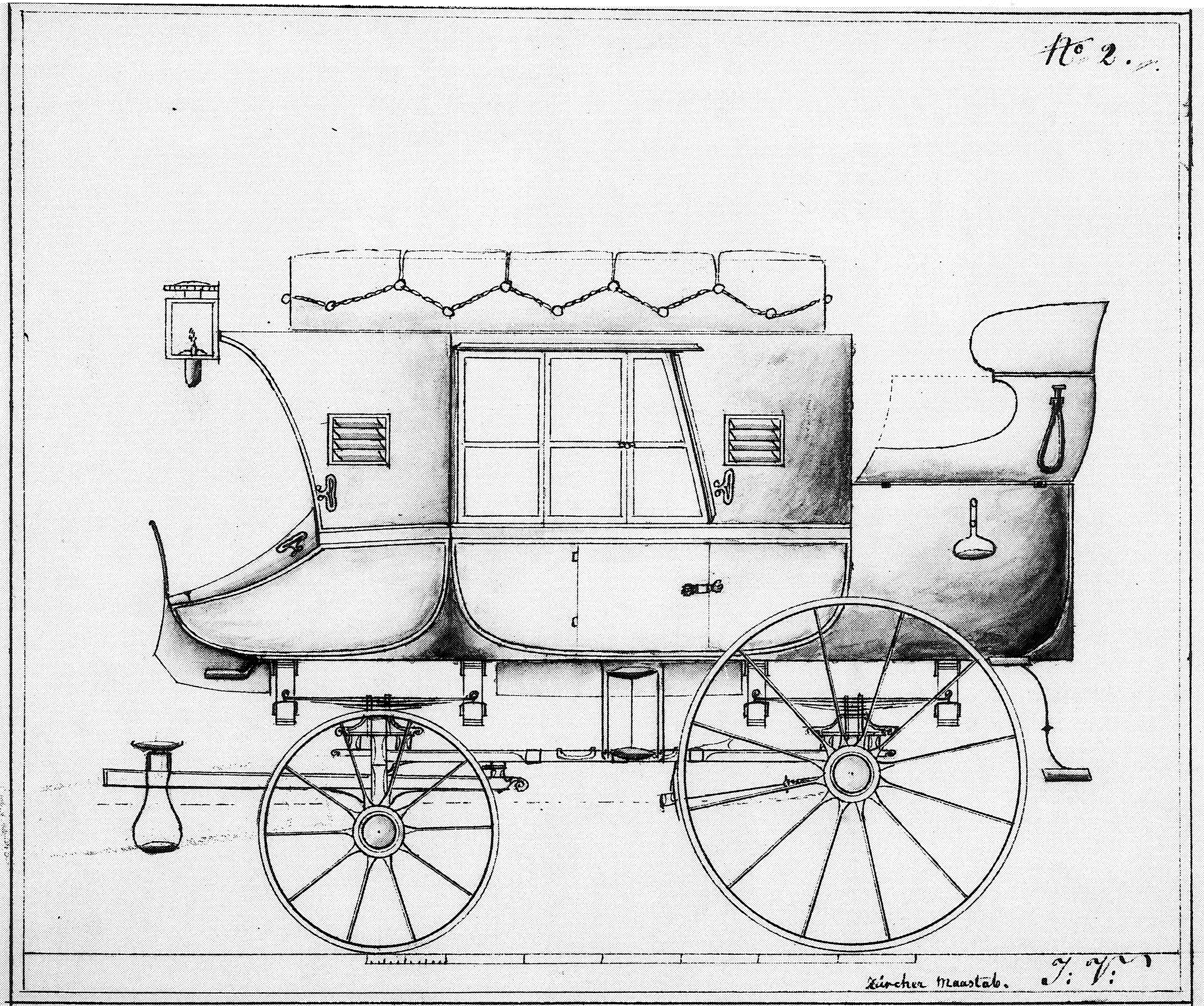

1 Zürcher Postkutsche um 1830.

Am 19. Juli 1835 begann aber ein neues Zeitalter auf dem Zürichsee, verkehrte doch damals der Raddampfer «Minerva» erstmals von Zürich bis Rapperswil. Das erste eiserne Dampfschiff in Zentraleuropa konnte rund 500 Personen sowie Güter befördern; da in den Seedörfern zunächst noch Landungsstege fehlten, wurden Passagiere und Güter mit kleinen Booten zum Schiff gebracht.

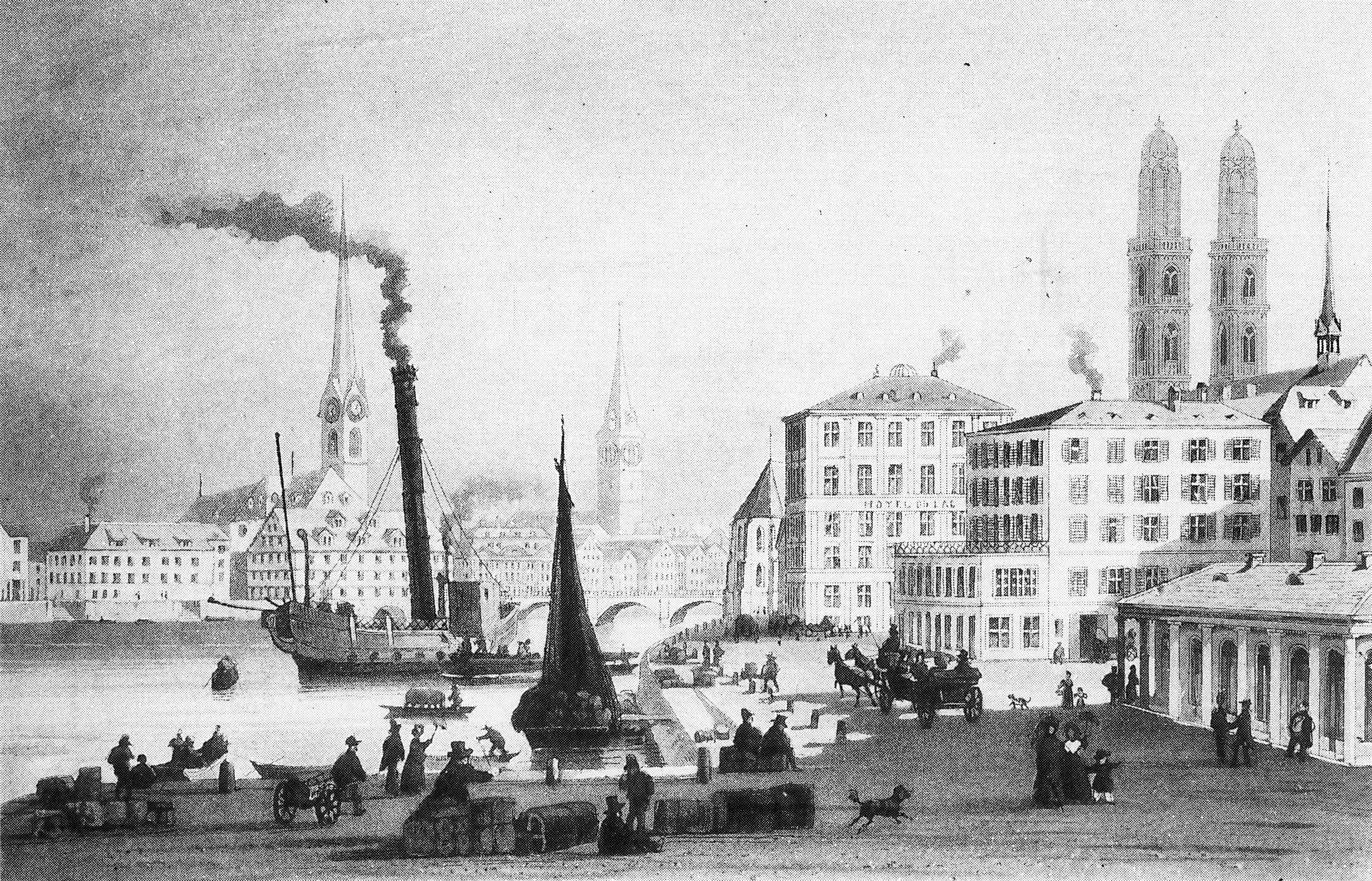

2 Bei der Schifflände in Zürich trafen sich Kutschen, Gemeindeboten und Schiffskurse.

Die Postkutschenkurse entlang dem Seeufer, die seit 1800 immer häufiger verkehrten, bleiben aber trotz «neumödischen» Verkehrsmittel auf dem See weiterhin bestehen; erst 1847 (im gleichen Jahr wurde auch die Spanischbrötlibahn zwischen Zürich und Baden eröffnet) überliessen die Postkutschen die Personen-, Brief- und Paketbeförderung gan den damaligen Dampfschiffen «Minerva», «Linth-Escher», «Republikaner» und Gustav Albert».

Die Schiffahrt war nun am Zürichsee konkurrenzlose Trägerin des öffentlichen Verkehrs geworden, aber bereits zeichnete sich ab, dass mit der Zeit auch eine Bahnlinie dem linken Zürichseeufer entlang entstehen sollte. Bis es aber soweit war, floss noch etliches Waser die Limmat ab.

Während 20 Jahren bestand die Bahn nur auf dem Papier

Beauftragter Bauunternehmer bald «landesflüchtig und insolvent»

Der Geschichtsschreiber Gerold Meyer von Knonau hatte 1834 in seinem Werk «Der Canton Zürich» noch ernsthafte Zweifel daran angemeldet, ob hier überhaupt je eine Eisenbahn erstellt werde: «Ob der Canton Zürich je eine Eisenbahn erhalten werde, bleibt dahin gestellt.» In den Fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts ereiferte sich die öffentliche Diskussion vor allem wegen den (schon damals) zahlreich vorliegenden Projekten für ein alpenüberquerende Eisenbahnlini. Aber auch lokale Verkehrsverbindungen standen zur Debatte, da sich so möglichst jede Gemeinde einen Anteil am Alpen-Transit sichern wollte. Auch die am 14. Mai 1856 in Horgen zusammengerufene Versammlung beriet zwar über eine Verbindung zwischen Zürich und Richterswil, doch war das eigentliche Ziel eindeutig der Anschluss an die Alpen-Bahn. Diese sollte entweder über den Splügen oder den Gotthard führen. Unter der Leitung von Stabshauptmann Baumann aus Horgen bildete sich umgehend ein Komitee, um die hängigen Fragen im Detail zu studieren.

Die Linie durchs Säuliamt als Konkurrenz

Das linke Seeufer war damals nicht ganz allein mit Bauplänen für eine Verbindung zwischen Zürich und Zug; ausser einer Sihltal-Bahn drohte insbesondere die damals diskutierte Linie durch das Säuliamt eine harte Konkurrenz zu werden. Die Herren Caspar Baumann-Hüni, Seidenfabrikant aus Horgen, Staatsschreiber und Nationalrat Carl Adolf Huber-Blattmann aus Wädenswil und Gemeindepräsident Hans Heinrich Schmid-Kölliker aus Thawil zögerten daher nicht lange, bei der Zürcher Regierung (die damals für solche Geschäfte zuständig war) ein Konzessionsgesucht für eine Bahnlinie von Zürich nach Richterswil und von Zürich nach Sihlbrugg einzureichen, Tatsächlich bewilligte der Grosse Rat des Kantons Zürich am 3. Juli 1857 gleich drei Eisenbahnkonzessionen, nämlich für die Glattal-Bahn, die linksufrige Zürichsee-Bahn und schliesslich auch noch für die konkurrierende Linie durchs Säuliamt von Zürich über Affoltern am Albis nach Zug. Während die durchgehende Glattallinie von Zürich über Uster nach Rapperswil vom 15. Februar 1859 an zur Verfügung stand und das Knonauer Amt ab 1. Juni 1864 von den Zügen nach Zug befahren wurde, übte man sich am linken Seeufer weiterhin im Zeichnen von Plänen. Dabei war nun zur Kenntnis zu nehmen, dass die Gegend gleich doppelt befahren wurde: Für den Verkehr nach dem Glarnerland wurde die Bahnlinie über Uster benützt, und zur Fahrt nach Zug reiste man über Affoltern am Albis.

Fast zehn Jahre verstrichen ungenutzt

Sogar an der Ustertag-Feier von 1861 kamen die lokalen Bahnpläne zur Sprache: «Jetzt, da es sich um die Erstellung einer Bahnlinie Zürich–Luzern handelt, taucht die Frage neuerdings und lebhafter als zuvor auf, ob die industrielle Seegegend, die von den Touristen gerne besucht wird, wirklich keinerlei Berücksichtigung verdiene, ob sie von der Verkehrslinie nach der Innerschweiz und über den Gotthard nach Italien auf ewige Zeiten abgeschnitten sein und dagegen der Personen- und Warentransport dem öden Reppischtal zugewiesen werden soll. »

Die kurz darauf einsetzenden Aktienzeichnungen in den verschiedenen linksufrigen Gemeinden vermochten aber nicht zu verhindern, dass praktisch fast zehn Jahre verstrichen, ohne dass die Sache etwas weitergekommen wäre. Erst 1871 kam wieder frischer Wind in die Sache, doch bis die ersten Bauarbeiten beginnen konnten, dauerte es nochmals einige Zeit.

Die Firma Kuchen & Napier steigt ins Geschäft ein

Inzwischen waren nämlich auch die Bewohner des rechten Zürichseeufers auf die Idee gekommen, eine Eisenbahnlinie erstellen zu lassen. Das am 30. April 1871 im Löwen in Meilen gebildete Baukomitee übertrug den Bahnbau der Firma Kuchen & Napier. Da im gleichen Jahr der Kantonsingenieur Kaspar Welti für den Bau der damals geplanten Wädenswil–Einsiedeln-Bahn die gleiche Baufirma verpflichtet hatte, lag es nahe, dieser gleichen noch den Bau der linksufrigen Zürichseelinie aufzutragen. Doch am rechten Ufer beschränkte sich die Firma auf die Anschaffung von Schwellen, und kurz darauf hiess es, der Bauunternehmer William Napier aus London sei «landesflüchtig und insolvent». Es musste also schleunigst nach einem leistungsfähigeren Unternehmen Ausschau gehalten werden. Glücklicherweise interessierte sich nun die Nordostbahn für die Erstellung der linksufrigen Zürichseelinie (sie übernahm später auch den Bau der Wädenswil–Einsiedeln-Bahn und den allerdings erst 1894 vollendeten Bau der «Rechtsufrigen»). Am 4. Juli 1872 konnte der Bauvertrag mit der Nordostbahn unterzeichnet werden; danach verpflichtete sich die Bahn sowohl für den Bahnbau wie auch den späteren Bahnbetrieb auf der Strecke Zürich–Pfäffikon SZ–Ziegelbrücke–Näfels.

Die Gemeinden beteiligten sich finanziell am Bahnbau

Gegenüber der Nordostbahn hatten sich die Gemeinden zu verpflichten, für sieben Millionen Franken Obligationen zu zeichnen, und zwar zu einem Vorzugszinsfuss auf zehn Jahre. Daneben hatten selbstverständlich auch die Kantone Zürich, Schwyz, Glarus und Zug eine Subvention zu bewilligen; die Gemeinden verknüpften an ihre Zahlungsversprechungen teilweise gewisse Bedingungen. So mussten die Stationen Horgen, Wädenswil und Richterswil auf Wunsch der Gemeinden in der Nähe des Sees erstellt werden – was im Fahl von Horgen dann gar nicht gut herauskam! Die Gemeindesubvention von Wädenswil kam zudem nur unter der Bedingung zustande, dass auch in der Au eine Personenstation erstellt werde.

Schon das Bahntrassee auf Stadtgebiet hatte zahlreiche Diskussionen ausgelöst, das man beispielsweise in der Nähe der Enge die rechtsufrige Bahnlinie an die linksufrige anschliessen wollte.

«Rationalisierung» des Bahnbaus

Während beim Bau der Üetlibergbahn die Rollwagen noch von Hand oder mit Pferden über die 70 Promille steilen Rampen befördert wurden, setzte die Nordostbahn beim Bau der linksufrigen Zürichseelinie bereits Bau-Dampflokomotiven und Spezialwagen ein. Die harte Konkurrenz im Erstellen von Eisenbahnlinien zwang die Unternehmungen, schneller und billiger zu bauen sowie die neusten Errungenschaften im Stahlbau anzuwenden. Beim Tunnelbau kamen neue Bohrmaschinen und Sprengstoffe zum Einsatz. Für etwa zwei Franken pro Tag wurden «italienische Erd- und Felsarbeiter» eingesetzt; ihre Löhne waren in den damaligen Fachzeitungen wie Stückpreis neben den Kohlepreisen aufgeführt. Wahrlich kein einfaches Los, unter schwierigen Arbeitsbedingungen dem Fortschritt zu dienen!

Pech hatte man mit dem Bahntrassee vor allem in Horgen. So stürzte am 9. Februar 1875 um die Mittagszeit die Ufermauer auf einer Länge von 135 Metern ein und verschwand – zusammen mit Teilen der Anlage und einem Stück des Gartens beim Institut Stapfer – im See. Sogar die zur Arbeit benützten Rollwagen landeten in den Fluten. Die sogleich begonnene Untersuchung zeigte dann, dass durch die Auffüllung des Areals der Seeschlamm hinausgequetscht worden war.

Durchgehende Linie nur zwei Tage in Betrieb

Rutschungen in Horgen führten zu Bahnunterbruch

Der Bahnbau scheint nicht in allen Gemeinden des linken Seeufers ohne Diskussionen vor sich gegangen zu sein, liest man doch in einem Inserat der Richterswiler «Grenzpost» vom 9. April 1873: «Wir ersuchen Herrn Kirchpfleger Leemann, mit zu derben Kraftausdrücken gegen Diejenigen vorsichtiger zu sein, die in der Bahnhoffrage nicht seiner Meinung sind. Einige Buben.»

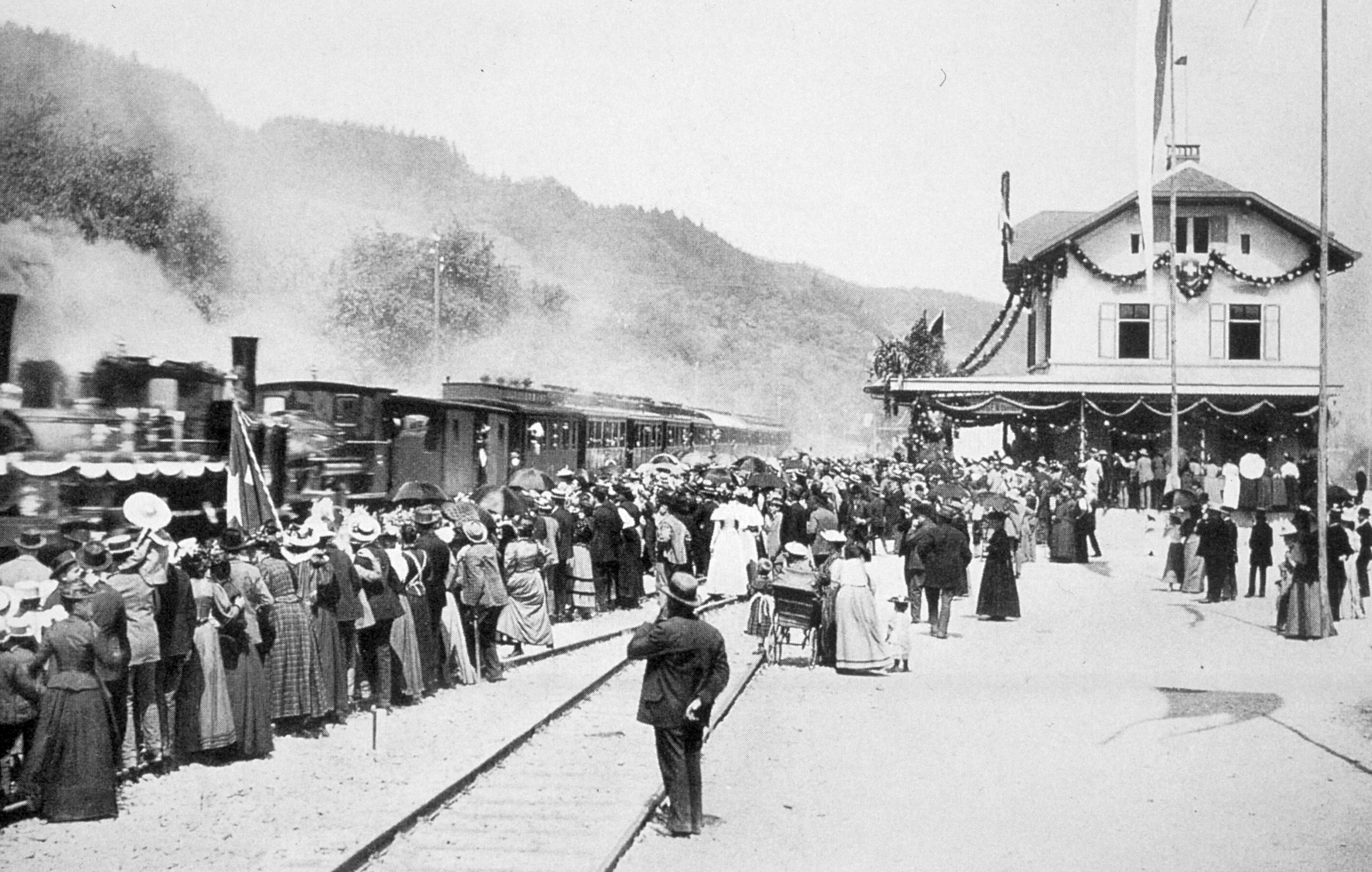

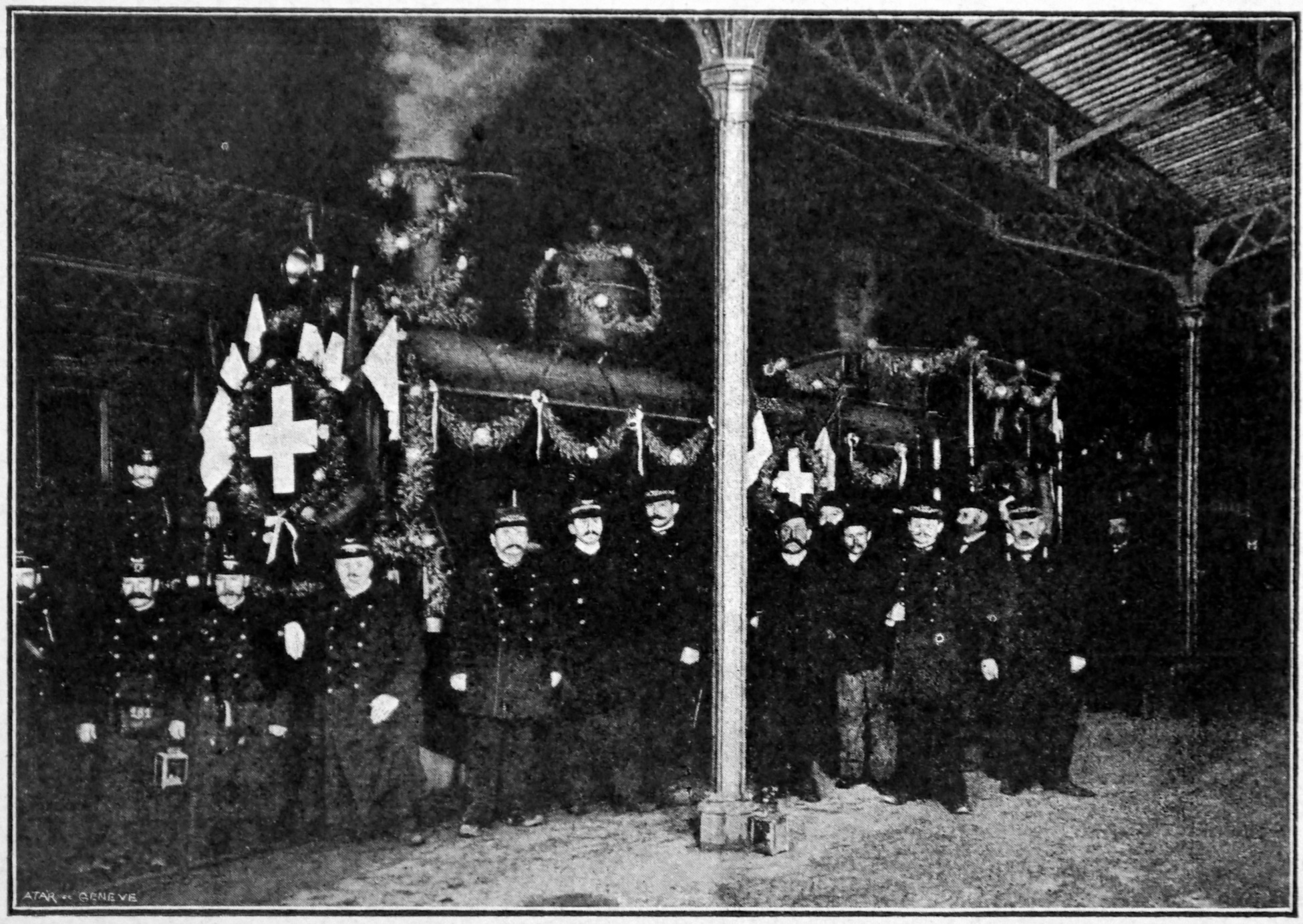

All diese Schwierigkeiten waren aber vergessen, als am Samstag, dem 18. September 1875, die linksufrige Zürichseelinie gebühren eingeweiht werden konnte. Ein Frühzug bracht von Näfels her die Gäste aus allen neu durch die Bahnlinie verbundenen Gemeinden zunächst zur Station Enge, wo südlich vom Venedigli ein «provisorisches» Aufnahmegebäude erstellt worden war (das Provisorium dauerte dann schliesslich bis 1916, als das heutige Aufnahmegebäude aus Verzasca-Granit am Tessinplatz fertiggestellt war). Die «Grenzpost» berichtet dann wiefolgt über den weiteren Ablauf des Festes: «Ein gemeinsames Frühstück im Bahnhof Enge vereinigte die Festteilnehmer, bestehend aus Abgeordneten der Regierungen der beteiligten Kantone, der subventionierenden Gemeinden und dem Baupersonal. Punkt 9 Uhr verlies der Festzug Zürich, um mit reich geschmückter Lokomotive sich den Anwohnern des linken Seeufers zu präsentiren. Mittlerweile hatten sich aber auch die Gemeinden selbst ins Festgewand geworfen, um die Ankommenden gehörig zu empfangen. In Thalweil, Horgen, Wädensweil, Richtersweil, Lachen, etc. (so die damalige Schreibweise der Stationsnamen) wurde der Zug von der sämmtlichen Schuljugend festlich empfangen, und weiss gekleidete Jungfrauen kredenzten den Ehrenwein.» Nach einem mehrstündigen Bankett in Glarus trat der Extrazug gegen Abend wieder die Rückfahrt nach Zürich an, wobei dieser an manchen Stationen erneut willkommen geheissen wurde. So erglänzte Richterswil der ganzen Bahnlinie entlang in einem Lichtermeer von über 1500 Fackeln, welche aus mit Petroleum getränkten «Turpen» bestanden.

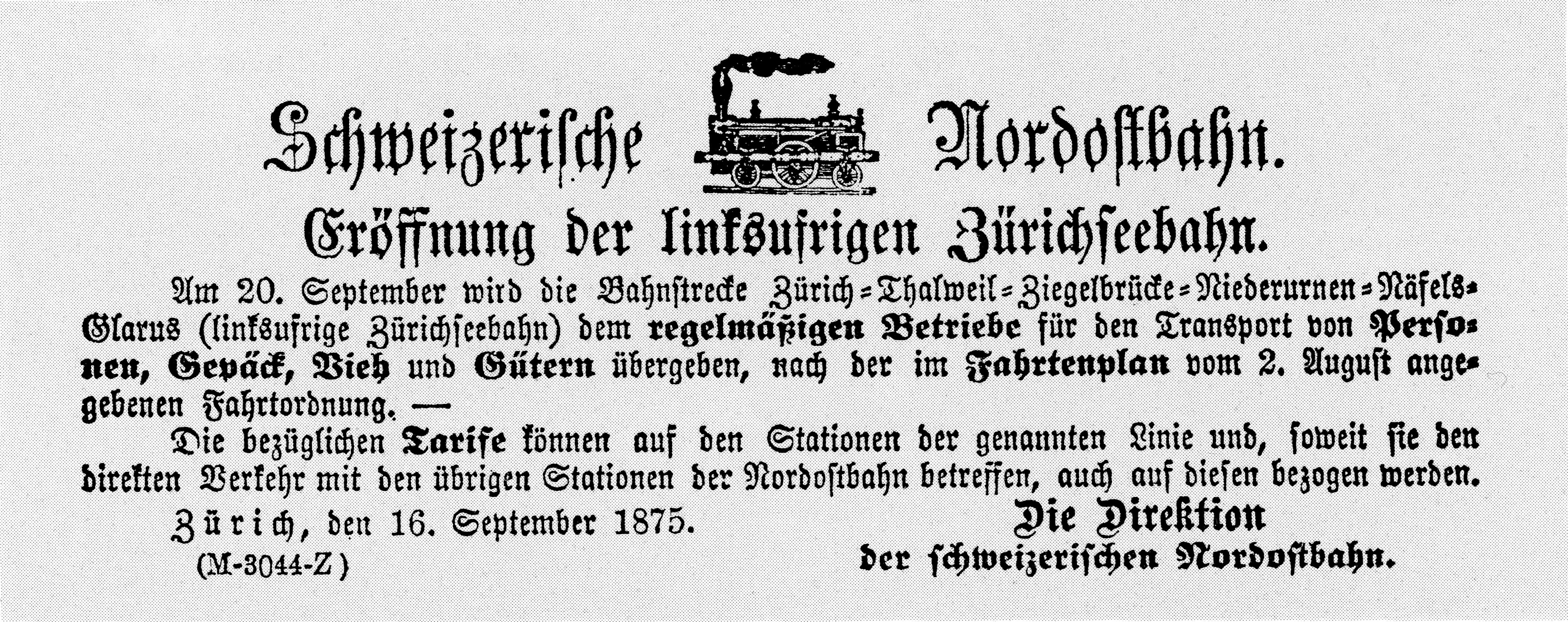

3 Mit diesem Inserat im «Allgemeinden Anzeiger vom Zürichsee» (Wädenswil) kündigte die Direktion der Nordostbahn die Betriebseröffnung auf den 20. September 1875 an.

Eine sogenannte italienische Nacht nur ein «Speuz»

Speziellen Eindruck machte dem Berichterstatter der «Grenzpost» der Empfang des Extrazuges am Bahnhof in Richterswil, stand dort «sämmtliche Schuljugend» mit chinesischen Papierlaternen bereit. Im Hintergrund war der 200 Fuss hohe Springbrunnen des Herrn Zinggeler in bengalischer Beleuchtung zu erkennen - ein Anblick, gegen welchen eine sogenannte italienische Nacht nur ein «Speuz» sei …

In Thalwil strahlte die Brücke, welche vom Schwandel her zum Bahnhof führt, im Lichterglanz von Papierlaternen. Der Kirchturm war ebenfalls hell erleuchtet, und – wenn man dem Berichterstatter der «NZZ» Glauben schenken will - «aus dem Munde der Kanone krachte ein Freudenschuss nach dem anderen».

Einzig Freienbach, das damals auf eine eigene Station verzichten musste, grollte auf spezieller Weise: Ein aus Steinen gebildetes Grabmonument mit der Aufschrift «Station Freienbach» und geschmückt mit dunklen, grünen Fahnen, manifestierte die Stimmung der Bevölkerung, die dann 52 Jahre auf eine SBB-Station warten musste.

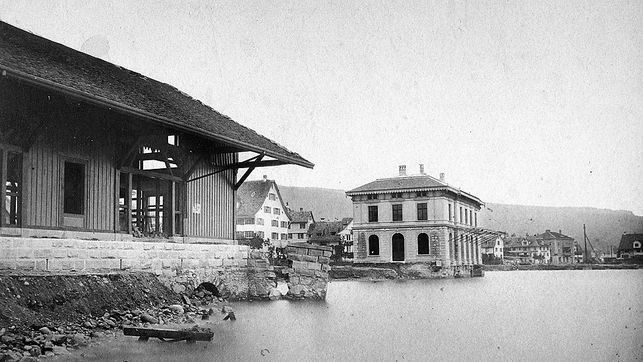

In Horgen verschwindet der Bahnhof im See

4 Pech hatte man in Horgen mit dem Bahnbau, versanken doch die ganze Stationsanlage kurz nach der Eröffnung in den Fluten des Zürichsees.

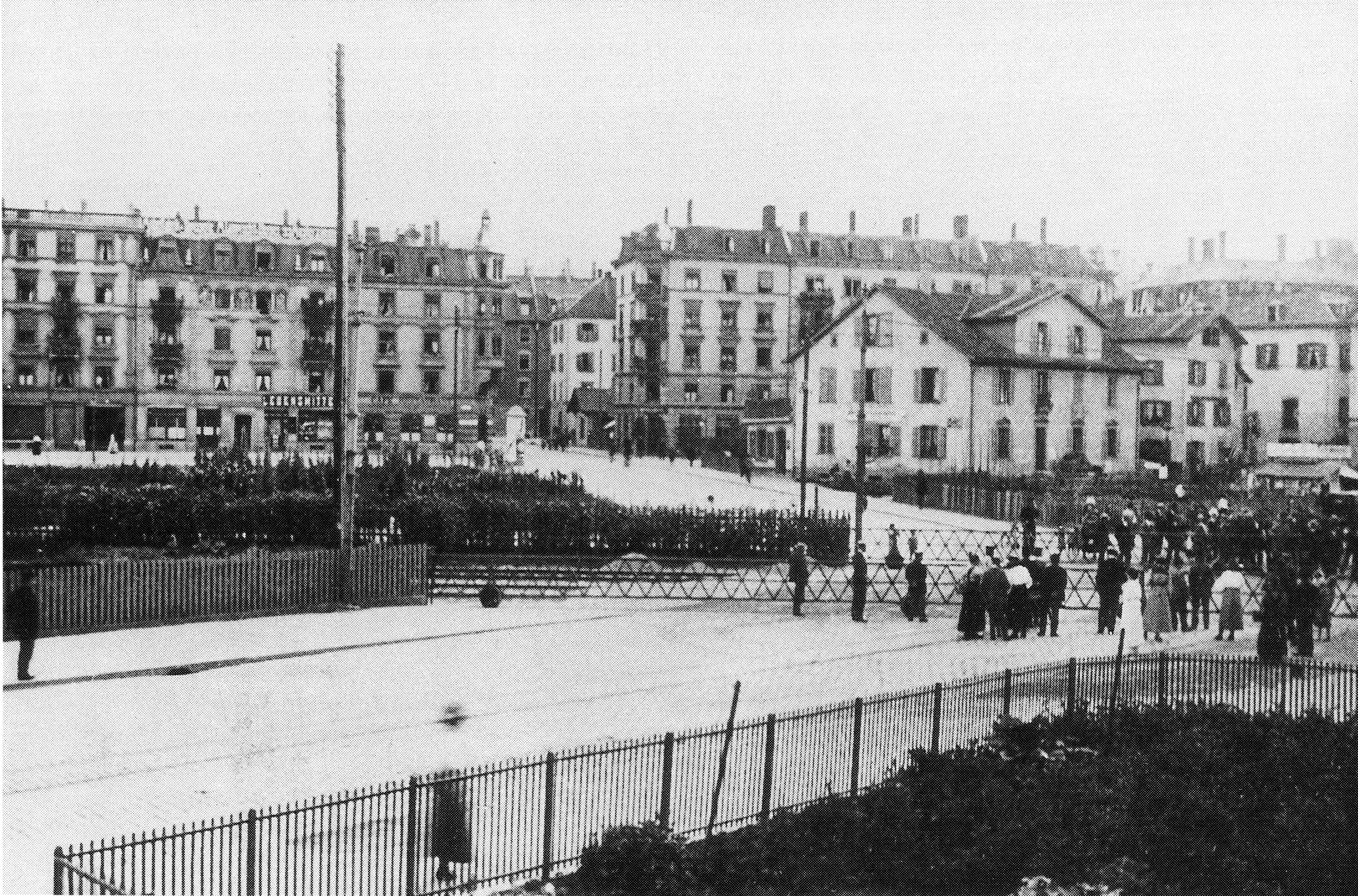

Am Montag, den 20. September 1875, konnte der langersehnte Bahnbetrieb am linken Zürichseeufer aufgenommen werden. Wer bisher für seine Reise nach Zürich das Schiff benützte hatte, stieg nun in den «modernen» Dampfzug um, doch kamen die Dampfschiffe schon bald wieder zu Ehren. Zwei Tage nach der Eröffnung des Bahnbetriebs, am frühen Morgen des 22. September 1875, entdeckte man nämlich beim Dampfschiffsteg in Horgen Risse. Obwohl sich die Seemauer und die Bahngeleise gesenkt hatten, liess man die Züge zunächst noch verkehren. Im Laufe des Vormittags verschwanden dann Uferpartien im See, und die Häuser beim Bahnhof mussten schleunigst geräumt werden. An den beiden folgenden Tagen waren weitere Rutschungen festzustellen; insgesamt versanken 6570 Quadradmeter Gelände im See. Das sich sowohl das Aufnahmegebäude wie auch der Güterschuppen der Bahn um beinahe einen halben Meter gesenkt hatten, blieb nur der Abbruch übrig. Die Reisenden hatten zwischen Horgen und Wädenswil bis Ende 1875 wieder das Dampfschiff zu benützen.

5 Umsteigen vom Dampfschiff «Lukmanier» auf die Eisenbahn in Horgen.

Am Sonntag nach der Katastrophe fand eine wahre Völkerwanderung nach Horgen statt – jedermann wollte einen Augenschein vom Unglücksort nehmen und natürlich mit «fachmännischem» Rat die Lage beurteilen. Die wahren Fachleute entschieden dann, dass die Geleise bergwärts zu verschieben seien. Da die Nordostbahn bald in finanzielle Schwierigkeiten kam, wurde in Horgen vorerst ein provisorischer Personenbahnhof im «Meierhof» eingerichtet und ein Güterschuppen bei der Dampfschifflände aufgestellt. Trotzdem sich eine 15gliedrige Eisenbahnkommission der Sache annahm, dauerte es Jahre, bis ein definitives Bahnhofsgebäude erstellt werden konnte. In der

«NZZ» vom 27. Juni 1886 hiess es gar, dass die Behörden «punkto Verschleppung das Mögliche» geleistet hätten. Das wirkte nun, denn eine Woche später genehmigte der Bundesrat die definitiven Pläne für den Bahnhofbau.

«An einem kühlen Morgen war nichts mehr da von Horgen»

Die kurz nach Betriebseröffnung beim Bahnhofsgebiet von Horgen erfolgte Rutschungen beflügelten offenbar auch einen ortsansässigen Dichter zu einem 66 Zeilen langen Gedicht, das die Katastrophe sozusagen als Gottes Strafe darstellen wollte. Das in der alten deutschen Schrift abgefasste Werk ist heute im Ortsmuseum Horgen gewahrt; hier einige Kostproben:

Wenn einst nach hundert Jahren

Ein Wanderer wird fahren

Auf Zürich’s blauem See,

Wird er den Schiffer fragen,

«Was ist’s was ich da seh?

(…)

Doch zwischen all dem Schönen

Seh‘ ich den Abgrund gähnen

An schaurig ödem Strand.»

«Hier war das reiche Horgen,

Es sass ganz baar von Sorgen

In seiner Wolle warm.

Es that viel Geld gewinnen

Mit Weben und mit Spinnen

Mit Dampf und Wasserkraft.

(…)

Und wollten ihre Knaben

Die Eisenbahn auch haben,

Mit Goldes Zauberklang

Mit Listen und mit Schlingen

Vermochten sie’s zu zwingen,

Ganz hart dem See entlang.

(…)

An einem kühlen Morgen

War nichts mehr da von Horgen

Verschwunden Haus und Land.

Still, als ob alles schliefe,

So lag es in der Tiefe,

Versunken Mann und Maus!»

Die «Linksufrige» erhält verschiedene Anschlussbahnen

Recht bald erhielt die «Linksufrige» Anschluss an neue Eisenbahnlinien: vom 1. Mai 1877 an verkehrten die Züge der (damaligen) Wädenswil–Einsiedeln-Bahn, und am 26. August 1878 eröffnete die Zürichsee-Gotthard-Bahn ihre Strecke von Rapperswil über den Seedamm nach Pfäffikon. Mit dieser Bahn hatte die Nordostbahn – als Besitzerin der Station Pfäffikon – nicht nur erfreuliche Geschäftsbeziehungen. Die jährliche Entschädigung für die Benützung der Station Pfäffikon war nämlich jahrelang nicht bezahlt worden, und 1883 stand die Zürichsee-Gotthard-Bahn bei der Nordostbahn mit insgesamt 29 333 Franken in der Kreide. «Es ist hiefür keine Zahlung mehr geleistet worden, wegen Mangel an Mitteln», heisst es darüber im Geschäftsbericht der Zürichsee-Gotthard-Bahn. So einfach war das damals!

Im Jahr 1887 wurde in Wädenswil eine «Vermehrung der Geleiseanlage» durchgeführt, doch liess sich am 1. August desselben Jahres ein kleiner Betriebsunfall nicht verhindern. Der Wädenswil–Einsiedeln-Zug Nummer 6 stiess nämlich wegen falscher Weichenstellung auf fünf leerstehende Personenwagen. Der schuldige Weichenwärter der Nordostbahn wurde sodann zu «vier Tagen Gefangenschaft, 30 Franken Busse und Kosten» verurteilt.

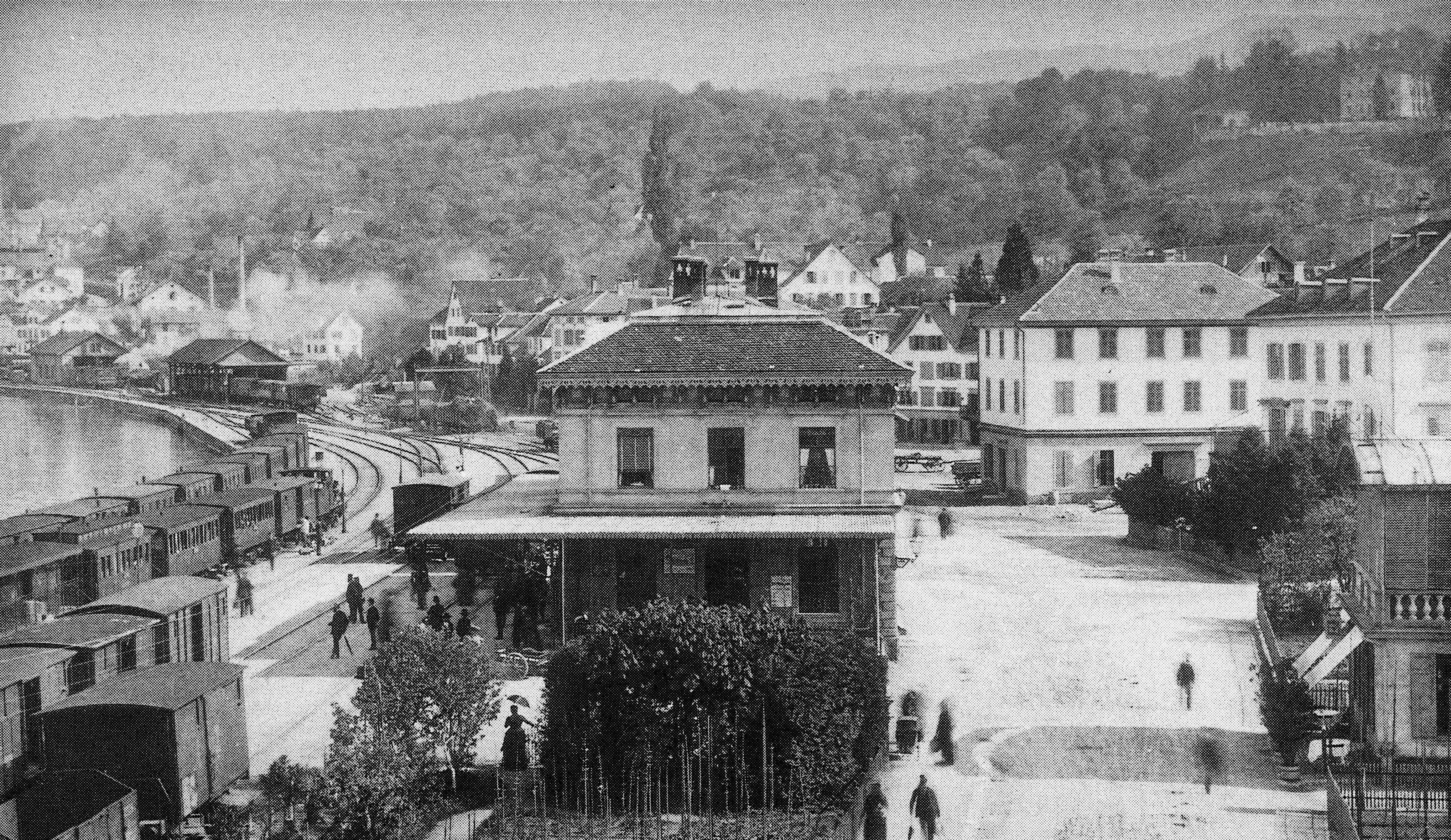

6 Hochbetrieb auf der Station Wädenswil um die Jahrhundertwende.

Auf den 8. August 1891 konnte dann die neugebildete Südostbahn die Strecke Pfäffikon–Samstagern (sowie die Fortsetzung bis Goldau) in Betrieb nehmen. Da damals noch der gesamte Gotthard-Verkehr von Zürich aus den Weg durchs Säuliamt einschlagen musste, verkehrte ab Sommer 1894 jeweils einen Frühschnellzug, mit Abfahrt in Zürich-Enge um 5.39 Uhr und Ankunft (mit Fahrt über Wädenswil und die SOB) in Goldau um 7.46 Uhr.

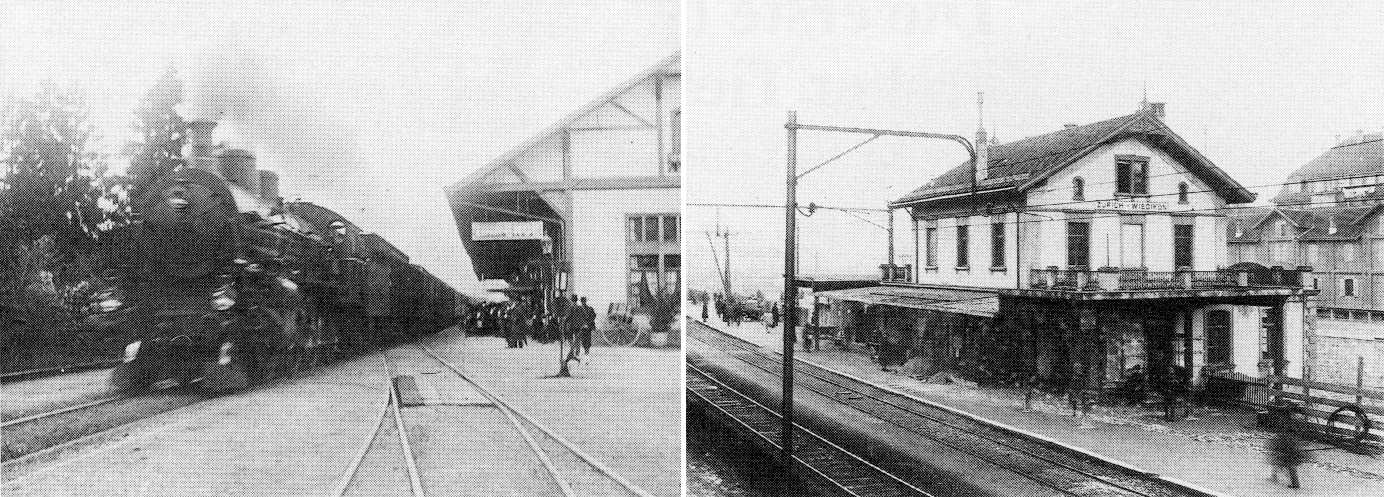

Erst am 1. Juni 1897 war es dann soweit, dass auch die neuen Bahnstrecken Thalwil–Zug und Zug–Goldau eröffnet werden konnten. Dank der Neuanlage der Station «erbte» Zürich-Wollishofen das ehemalige Stationsgebäude. Der 1864 von Jakob Friedrich Wanner erstellte Bau wurde nämlich 1898 Stein um Stein ans linke Zürichseeufer versetzt und tut heute – rund 125 Jahre nach seiner Erstellung – weiterhin seinen Dienst.

7 Einweihung Station Horgen Oberdorf, 11. Mai 1897.

Die erste (und einzige) Zürcher Tiefbahn entsteht

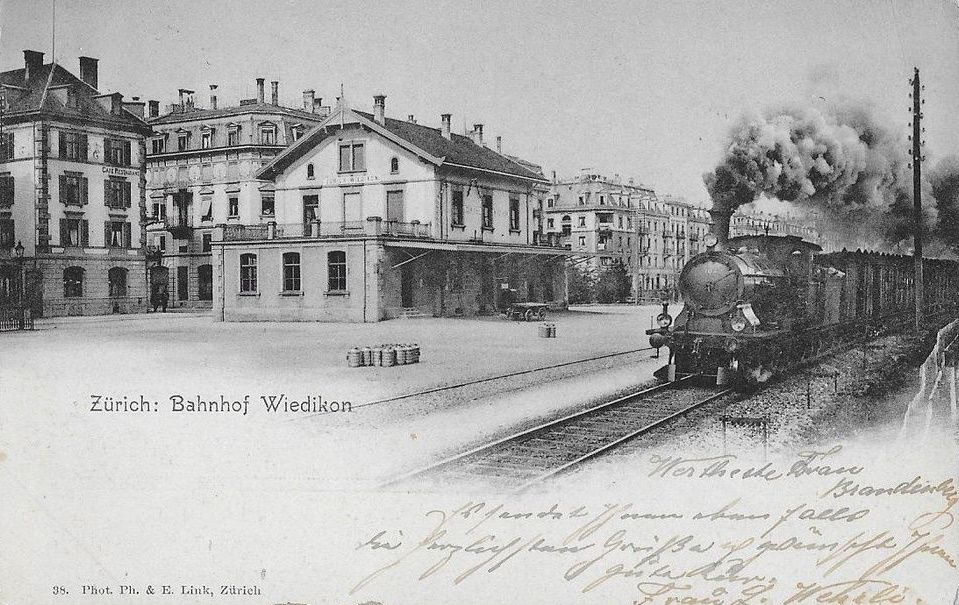

Links: 8 Der Schnellzug Zürich–Chur (Zürich ab nachmittags um 4.23 Uhr, ohne Halt bis Weesen) braust an der alten Station Zürich-Enge vorbei. Rechts: 9 Die ehemalige Station Zürich-Wiedikon.

Zürich Hauptbahnhof–Thalwil: Doppelspur schon im letzten Jahrhundert

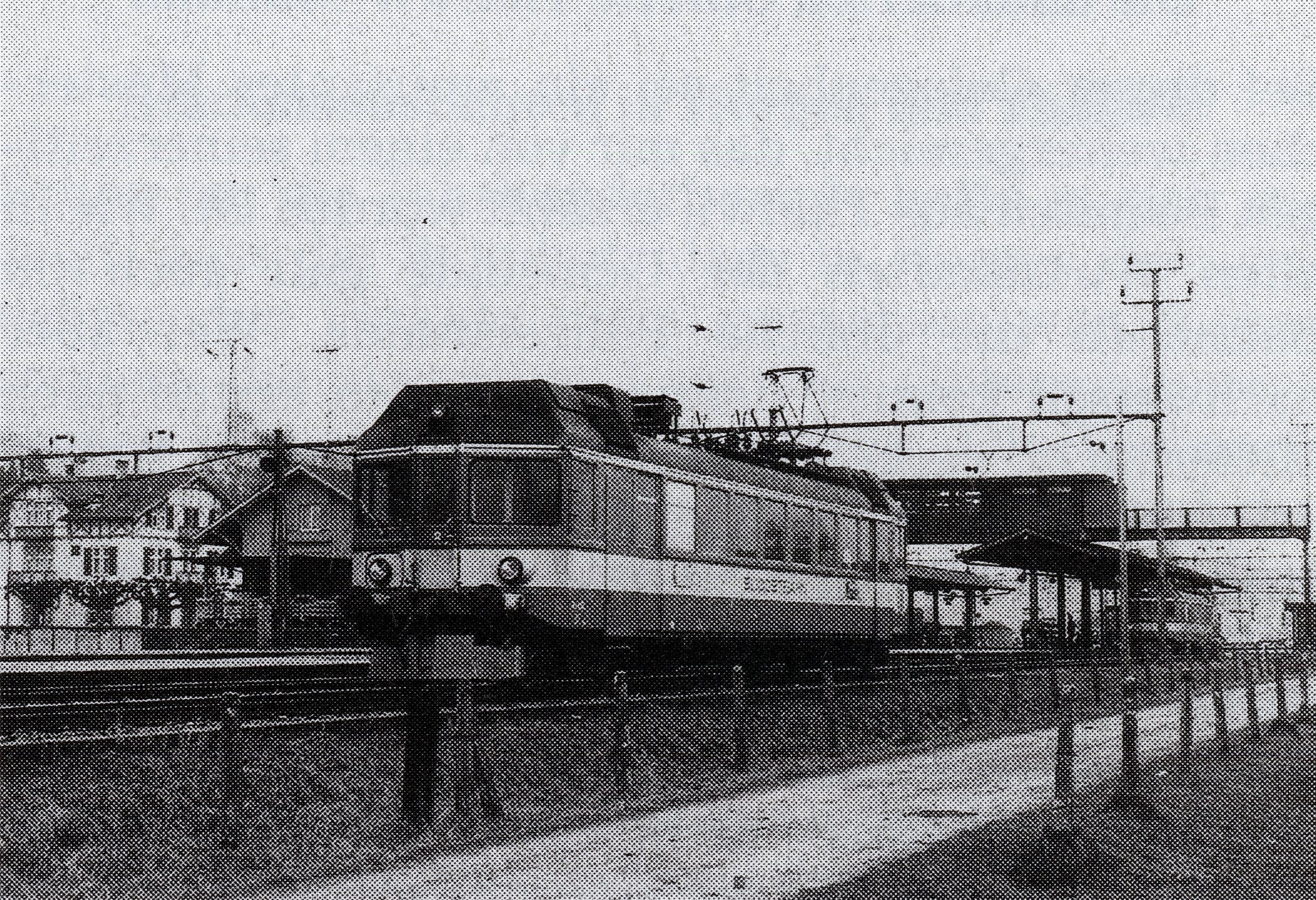

Zusammen mit den übrigen Strecken der Schweizerischen Nordostbahn (NOB) wurde auch die Linksufrige auf den 1. Januar 1902 in die neugebildeten Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) übergeführt. Zunächst hatten sich die Bundesbahnen mit dem Ausbau der Station Wädenswil zu befassen, da hier nicht nur die Räumlichkeiten im Aufnahmegebäude zu klein waren, sondern auch die Umsteigemöglichkeiten auf die Südostbahn sowie die Anlagen für den Güterverkehr dem stark gestiegenen Verkehr nicht mehr zu genügen vermochten. Ein 1906 vorgelegtes Projekt der SBB vermochte aber die Gemeinde nicht zu befriedigen, zumal nach diesen Plänen die SOB-Werkstätten nach dem Giessen hätte verlegt werden müssen.

10 Erster Bundesbahnzug, Neujahrstag 1901, 2 Uhr morgens, Bern.

Erst nach vielen weiteren Projekten und Gegenprojekten konnte man sich Ende 1929 auf einen Ausbauplan einigen, der einen vollständigen Neubau des Aufnahmegebäudes, die Erstellung eines Reiterstellwerks über den erweiterten Gleisanlagen und den Bau einer Personenunterführung umfasste.

11 Der Bahnübergang an der Badenerstrasse in Zürich, wie er sich im Jahr 1910 präsentierte.

Schrittweiser Bau der Doppelspur

Schon im letzten Jahrhundert, nämlich in den Jahren 1896 bis 1897, war die Strecke zwischen dem Zürcher Hauptbahnhof und Thalwil auf Doppelspur ausgebaut worden. Dann aber verging mehr als ein Vierteljahrhundert, bis die Doppelspurausbauten weitergeführt wurden: Am 18. April 1923 kam das Teilstück zwischen Thalwil und Oberrieden an die Reihe. Im Jahr 1925 erhielten die Strecken Oberrieden–Au (30. Mai), Wädenswil–Richterswil (2. Juni) und Au–Wädenswil (4. Juni) das zweite Streckengleis, und im Oktober 1931 war die Doppelspur schliesslich bis Pfäffikon SZ durchgehend. Viel speditiver ging’s dann bei der Installation der elektrischen Fahrleitung vor sich: Am 5. Februar 1923 konnte der elektrische Fahrbetrieb zwischen Zürich und Thalwil (–Zug) aufgenommen werden, und am 1. Juni 1924 wurde im Vorortsverkehr bis Richterswil der Dampfbetrieb durch die weisse Kohle abgelöst. Vom 15. Dezember 1927 an stand dann der elektrische Fahrdraht auch ab Richterswil bis Pfäffikon SZ (–Sargans) zur Verfügung. Doch passte die Neuerung offenbar nicht allen Leuten, beschwerten sich doch im August 1925 einige Anwohner des Bahnhofquartiers Wädenswil bei der zuständigen Kreisdirektion III der SBB, «über den markdurchdringenden, geradezu gesundheitsschädlichen Lärm bei der Bremsbetätigung der elektrischen Zugslokomotiven».

Kleinere Linienergänzungen an der Linksufrigen erfolgten schliesslich im Dezember 1892 (Verbindungsstrecke von Wiedikon zur Station Giesshübel der Sihltalbahn) und im Juni 1897 (Verbindungsstrecke von Wiedikon nach Altstetten).

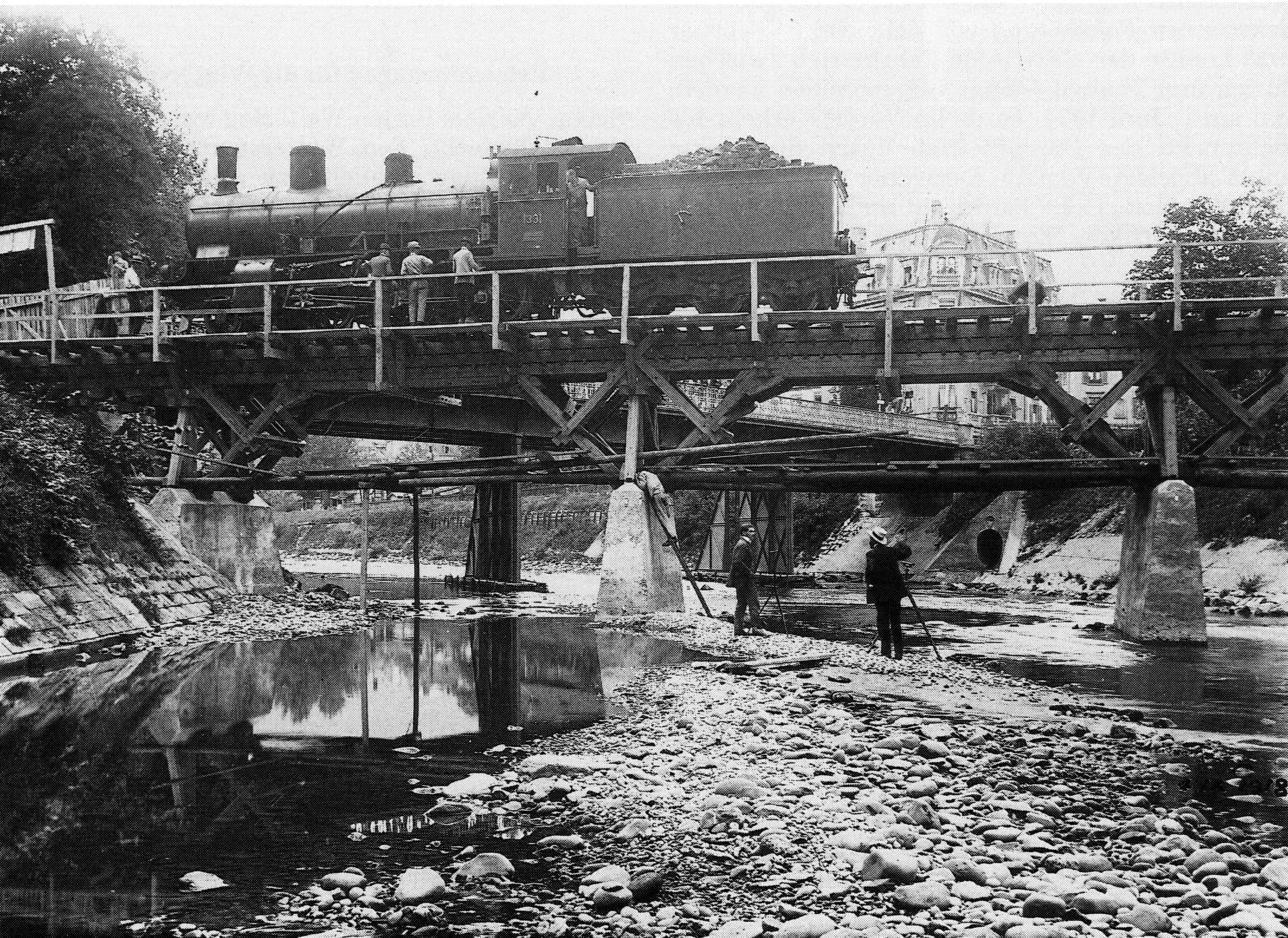

12 Hölzerne Hilfsbrücke über die Sihl anlässlich der Bauarbeiten für die Linksufrige im Jahr 1918.

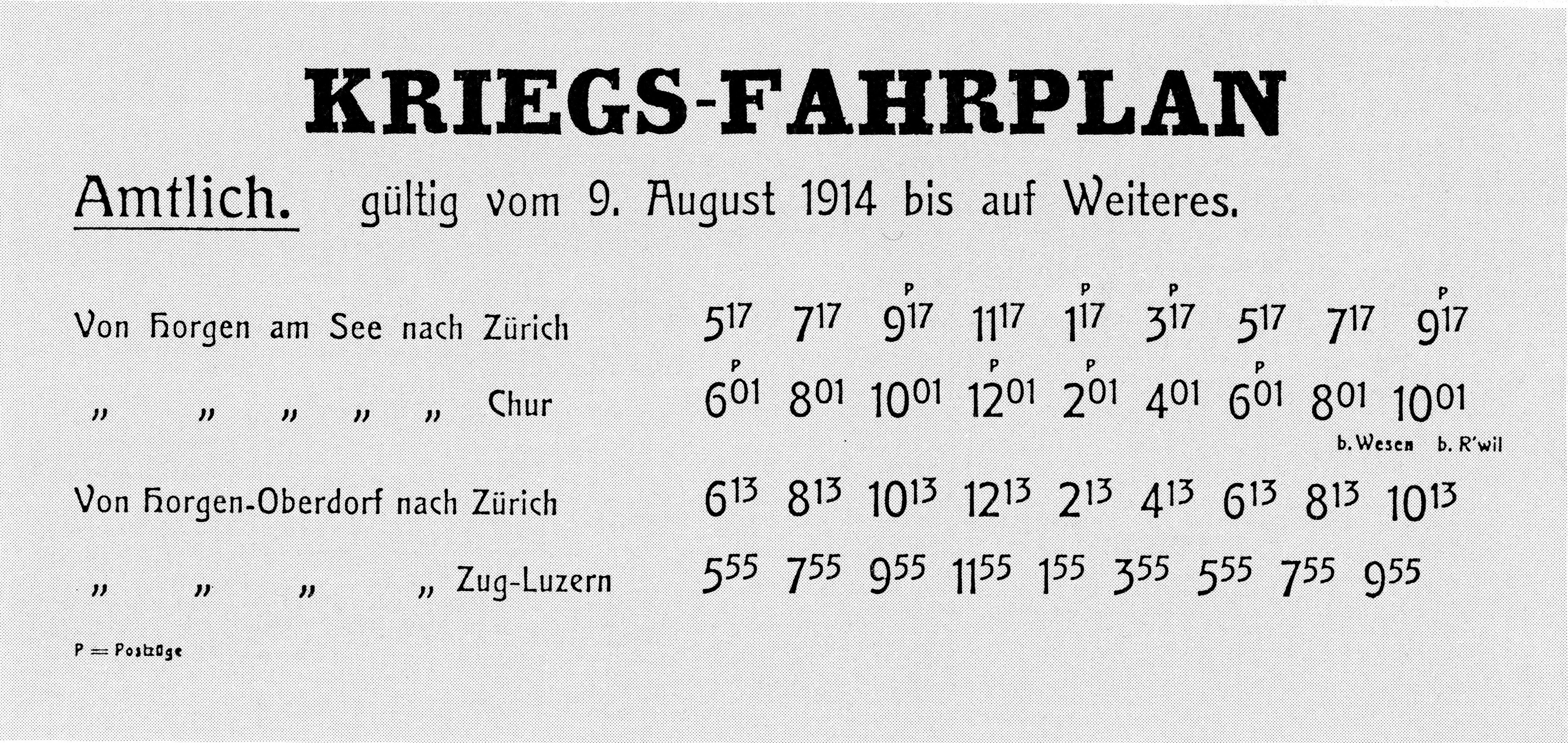

Erleichterung für die Wintersportler

Schon vor dem Ersten Weltkrieg waren die Bahnen darauf bedacht, den Wintersportlern die Benützung der Züge möglichst zu erleichtern. So verkehrte im Winter 1912 jeweils am Sonntagsvormittag ein direkter Gepäckwagen ab Zürich nach Wädenswil und über das Netz der Südostbahn weiter nach Einsiedeln und Rothenthurm; umgekehrt wurde am Sonntagabend jeweils ein Personenzug mit direkten Personen- und Skiwagen ab Einsiedeln und Sattel nach Zürich eingesetzt – Vorläufer der heute verkehrenden Sportzüge. Für Sportschlittler aus dem Etzelgebiet mussten im Winter zudem zusätzliche Fahrgelegenheiten auf der SBB-Strecke Pfäffikon SZ–Zürich geschaffen werden. Die Fahrplaneinschränkungen während des Ersten Weltkriegs beeinträchtigten natürlich auch die Linksufrige. 1915 wurde zudem mit der Südostbahn (SOB) eine Übereinkunft abgeschlossen, nach welcher «leere» (das heisst nicht genötigte) SOB-Lokomotiven kostenlos zwischen Pfäffikon und Wädenswil auf dem SBB-Gleis verschoben werden konnten, ohne den Umweg (über die eigene SOB-Strecke) über Samstagern einschlagen zu müssen.

13 Der ab 9. August 1914 geltende Kriegsfahrplan besticht bereits damals mit einem (Zwei-)Stundentakt.

Die gleiche Regelung galt umgekehrt für «leere» SBB-Lokomotiven auf der SOB-Strecke zwischen Pfäffikon SZ und Rapperswil. Vom 1. August 1918 an wurden dann zur Einsparung von Kohle zahlreiche Güterzüge ab Pfäffikon über Thalwil statt direkt über das SOB-Netz nach Zug geführt.

14 Nach dem Abbruch des alten Stationsgebäudes von Wädenswil stehen die Lastwagen der Firma Abbruch Honegger in Reih und Glied bereit.

15 1948 raste ein mit einer Krokodil-Lok bespannter SOB-Zug in Wädenswil ins Gebäude der Obst- und Weinbaugenossenschaft.

Vom «Arbeiterpullmann» zum S-Bahn-Betrieb

«Einfach für retour» und weitere Sondermassnahmen

Zu einem ersten Versuch, den Vorortsverkehr von Zürich zu modernisieren, gehörte der Einsatz von Pendelzügen in den späteren zwanziger Jahren. Dan den ab 1923 erbauten Steuerwagen (das sind Personen- oder Gepäckwagen, die einen zusätzlichen Führerstand für den Lokomotivführer aufweisen) war es möglich, spezielle Züge zu bilden, bei denen an der jeweiligen Endstation die Lokomotive oder der Triebwagen nicht mehr umgestellt werden musste. Die 1928 mit einem blauweisen Anstrich versehenen Züge erhielten bald den Übernamen «Arbeiterpullmann»; sie verkehrten damals auch zwischen Zürich und Richterswil und sorgten in der Anfangszeit für etliches Aufsehen. (Der Schreiber erinnert sich auch, dass zu den Höhepunkten seiner regelmässigen Besuche des Bahnhofs Oberrieden während den schulfreien Nachmittagen stets die Durchfahrt eines «Hindersizugs» gehörte – so unsere Bezeichnung der Pendelzüge. Im Notfall konnten diese Züge am Schluss noch zusätzliche Anhängewaren mitführen, was unser jugendliches Gemüt ganz besonders erfreute!)

16 Pendelzug, oder sogenannter «Hindersizugs» in Thalwil. 1951.

Aber auch Postwagen zirkulierten am linken Seeufer, doch ist aus dem Jahr 1927 eine unglückliche Geschichte zu berichten: Just drei Tage vor dem Weihnachtsfest brannte nämlich in Horgen der dreiachsige Bahnpostwage Z 30 525 aus, da offenbar die elektrische Heizung defekt war. Die Folge: 700 zerstörte Poststücke, ein Schaden von 70 000 Franken (der Postwagen musste in der Folge abgebrochen werden) und vermutlich eine ganze Reihe enttäuschter Kinder, die ihr Weihnachtsgeschenk nicht erhalten hatten.

17 Der kurz vor Weihnachten 1927 in Horgen ausgebrannte Bahnpostwagen.

Sonderangebot für Ausstellungen und Sportler

Das heute weitgehend in Vergessenheit geratene Angebot «Einfach für retour» galt 1930 auf der Linksufrigen beim Besuch der «Zürichsee-Ausstellung» in Wädenswil und ein Jahr später beim Wintersportverkehr. Diese Massnahmen waren «durch die stets stärker werdende Konkurrenz bedingt» - die Automobile begannen langsam, die bisherige Vormachtstellung der Bahn anzugreifen.

Für die 1939 in Zürich stattfindende Landesausstellung wurde in Wollishofen seeseits der Geleisanlage ein separater «Landiperron» eingerichtet, wo die Extrazüge aus nah und fern abgefertigt werden konnten. Zwischen Zürich HB und Zürich Wollishofen verkehrten zudem spezielle Motorwagenzüge, die in den Zürcher Farben gemalt waren.

18/19 Landi-Bahnhof, Zürich Wollishofen und Eingangsbereich zur Landesausstellung, 1939.

Stationsausbauten in Horgen und Thalwil

Schon um die Jahrhundertwende hatte es sich gezeigt, dass die Bahnanlage in Horgen dem zunehmenden Verkehr nicht gewachsen war. Insbesondere die seeseitige Lage des Güterschuppens erwies sich als äusserst nachteilig. Die Verhandlungen mit der Bahnunternehmung und der Gemeinde zogen sich aber derart in die Länge, dass erst nach einem halben Jahrhundert eine allseits befriedigende Lösung gefunden werden konnte. Die Gemeinde bewilligte am 20. Mai 1951 einen Beitrag von 320 000 Franken an die Neuerstellung eines Aufnahmegebäudes und den Bau einer Unterführung.

Links: 20 Idyllisches Bild der alten Bahnstation Horgen mit Pferdefuhrwerk, «Grasbäre» und «Wöschhänki». Rechts: 21 Neuer Bahnhof Horgen, 1953.

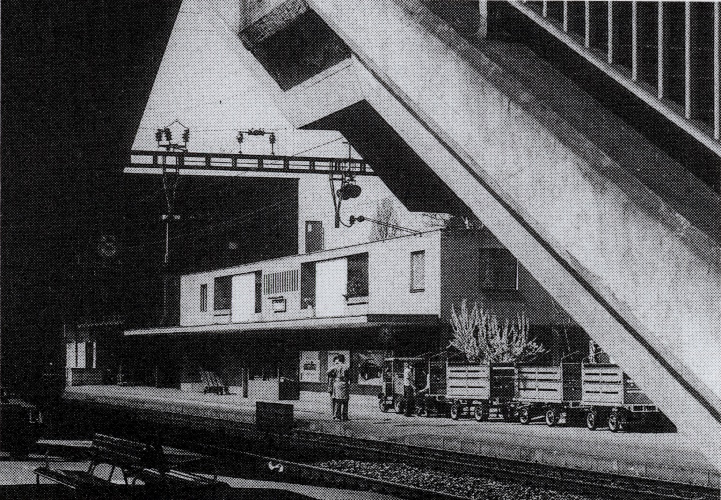

Etwas speditiver ging die Projektierung der Bahnhoferweiterung in Thalwil vor sich. Da die Doppelspur zwischen Horgen Oberdorf und Thalwil auf den Herbst 1961 in Betrieb genommen werden konnte, ergab sich am Südausgang des Bahnhofs bei der Überkreuzung der Fahrstrassen ein störender Engpass. Der Verwaltungsrat der SBB genehmigt daher in seiner Sitzung vom 17. Oktober 1960 einen Kredit von 9 Millionen Franken für den Ausbau der Stationsanlagen. Kernpunkt des Projekts war der Bau einer Überwerfung am Südkopf der Geleisanlage. (Der Fachausdruck «Überwerfung» passte, soviel ich mich erinnern mag, unserem Lateinlehrer ganz und gar nicht: Man könne sich zwar mit einem Menschen überwerfen, aber was das mit einer Geleisanlage zu tun habe, sei ihm schleierhaft.) Wie diese Überwerfung in der Praxis aussieht, wissen die Zugreisenden der Linksufrigen aus der Praxis: Die beiden Geleise der Linie Thalwil–Zug führen in einem eleganten Bogen über das Streckengleis Oberrieden–Thalwil der Seelinie, womit der Zugverkehr problemlos abgewickelt werden kann. Gleichzeitig mit dem Umbau der Geleisanlagen erhielt Thalwil auch ein neues Aufnahmegebäude samt Güterschuppen sowie eine neue Sicherungsanlage. Zudem wurde die 1922 erbaute Passerelle durch ein neues Bauwerk ersetzt.

Die undatierten Billette Thalwil–Mailand

Bei dieser Gelegenheit sei ein amüsantes Müsterchen weitergereicht, das mir von einem seinerzeitigen Beamten aus Thalwil erzählt worden ist. Wie in allen Wirtschaften der Gemeinde galt auch im Bahnhöfli die übliche Polizeistunde. Wer aber nachweisen konnte, dass er noch den ersten nach Mitternacht verkehrenden Nachtzug nach Italien besteigen wollte, durfte unbehelligt noch etwas länger in der Wirtschaftsstube ausharren. So soll es zuweilen vorgekommen sein, dass kurz vor Mitternacht einige Billette Thalwil–Mailand verlangt worden seine – aber die SBB-Beamten hätten sie «einfachheitshalber» nicht etwa mit dem Datumstempel versehen, da sie eine halbe Stunde später ohnehin wieder am Schalter abgegeben worden seien …

Ausbaupläne für die neunziger Jahre

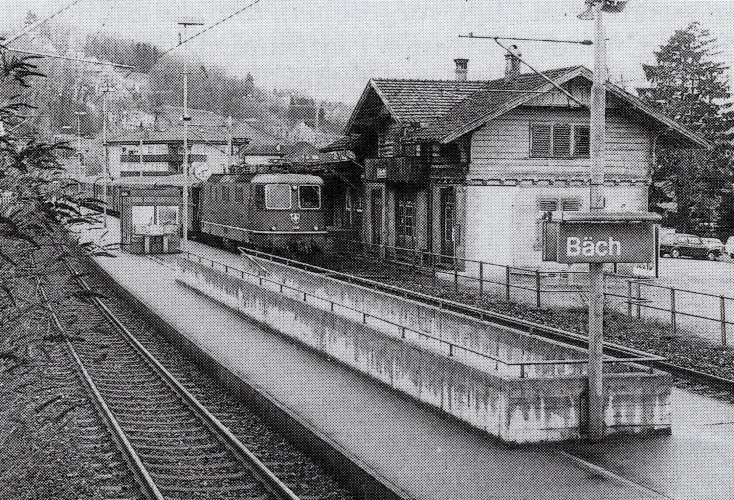

Nachdem das schützenswerte Bahnhofsgebäude von Bäch (allerdings «verschönert» mit Abschrankungen und einer modernen Mittelperronanlage) glücklicherweise der Nachwelt erhalten bleiben kann, steht der Umbau der Stationsanlage in Richterswil eben bevor. Bis zur Aufnahme des S-Bahnbetriebs am 27. Mai 1990 sollte auch dieser Ausbau abgeschlossen sein.

Gemäss geltender Planung soll das linke Zürichseeufer wiie folgt durch die S-Bahn bedient werden: Jede halbe Stunde fährt ein Zug der Linie S-8 von Pfäffikon SZ nach Zürich HB (mit Bedienung aller Unterwegsstationen) und von dort weiter nach Zürich-Oerlikon–Wallisellen–Effretikon (und jede Stunde nach Winterthur). Als eigentliche «Kreisbahn» kann die Linie S-2 bezeichnet werden: Die stündlich verkehrenden Züge starten in Ziegelbrücke, bedienen dann ab Pfäffikon SZ die linksufrigen Stationen Richterswil, Wädenswil, Horgen, Thalwil, Zürich-Enge und Zürich-Wiedikon. Ab Zürich HB geht’s dann rassig weiter nach Zürich Flughafen – Effretikon – Pfäffikon ZH – Wetzikon (womit die beiden Ortschaften Pfäffikon SZ und ZH zu ihrer stündlichen Bahnverbindung gekommen sind). Daneben sind während den Spitzenzeiten zusätzliche Züge vorgesehen, und die Stationen Thalwil, Wädenswil und Pfäffkon SZ profitieren von den überregionalen Schnellzügen.

Bereits seit längerer Zeit im Gespräch ist der Ausbau der Strecke Zürich Thalwil auf Dreispur, doch steht noch kein konkretes Projekt in Aussicht. Der Gotthardverkehr und die Züge Zürich–Luzern liessen sich nämlich auch mit einem neuen Zimmerberg- und Albis-Durchstich an ihre Ziele führen.

Wie wohl die Strecke an ihrem 125jährigen Bestehen – genau im Jahr 2000 – aussehen wird?

Linksufrige Bahnhöfe 1988

Links: 22 Das Stein für Stein von Zug nach Wollishofen gezügelte Stationsgebäude hat bis heute seine klassische Form bewahrt. Mitte: 23 Etwas hinter den Abschrankungen versteckt, liegt das historisch wertvoll eingestufte Bahnhofsgebäude von Bäch. Rechts: 24 Bereits auf Schwyzer Boden liegt die Station Pfäffikon, wo die Südostbahn die Geleise der Linksufrigen kreuzt.

Links: 25 Ein Eilgüterzug macht eben Halt in Oberrieden. Gezogen wird er von einer Ae 3/6. Rechts der «historische» Güterschuppen. Mitte: 26 Unter der eleganten Passerelle versteckt sich das Thalwiler Aufnahmegebäude. Links der wuchtige Güterschuppen aus Corten-Stahl. Rechts: 27 Das Stationsgebäude Richterswil wird zum Glück der Nachwelt erhalten. Es besticht durch Stilelemente der Jahrhundertwende.

Anmerkungen

Quellen

SBB-Bibliothek, Bern

Bundesarchiv, Bern

Verkehrshaus der Schweiz, Luzern

Ortsmuseum Horgen

Bildnachweis

Header Bild: Postkarte vom alten Bahnhof Wiedikon, 1902. (Internet)

1 PTT-Museum, Bern

2 PTT-Museum, Bern

3 Digitalarchiv Peter Ziegler, (DOZ), Wädenswil

4 Sust Museum Horgen

5 Sust Museum Horgen

6 Digitalarchiv Peter Ziegler, (DOZ), Wädenswil

7 Digitalarchiv Peter Ziegler, DOZ, Wädenswil

8 Sammlung Beat Klarer, Kilchberg

9 Sammlung Beat Klarer, Kilchberg

10 Sammlung Hans Georg Schulthess

11 Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

12 Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

13 Foto Hoffmann, Wädenswil

14 Digitalarchiv Peter Ziegler, (DOZ), Wädenswil

15 Foto Hoffmann, Wädenswil

16 SBB Historic, Windisch

17 PTT-Museum, Bern

18 Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

19 SBB Historic, Windisch

20 Sust Museum Horgen

21 SBB Historic, Windisch

22 Rolf Hürlimann, Bern

23 Rolf Hürlimann, Bern

24 Rolf Hürlimann, Bern

25 Rolf Hürlimann, Bern

26 Rolf Hürlimann, Bern

27 Rolf Hürlimann, Bern

Abkürzungen

BKW Baukultur Wädenswil

DOZ Dokumentationsstelle Oberer Zürichsee, Wädenswil

LZB Verein «150 Jahre linksufrige Zürichseebahn», Wädenswil

Weitere Artikel Baugeschichte & Jubiläen

GESCHÄFTSBERICHT DER SCHWEIZERISCHEN NORDOSTBAHN 1875

Quelle: Ortsmuseum Sust; Horgen, S. 73-88

DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DER EISENBAHN

Quelle: Wädenswil Zweiter Band, 1972, von Peter Ziegler, S. 133-140

LINKSUFRIGE ZÜRICHSEE-BAHN - AUS DEN ANNALEN DER LINKSUFRIGEN

Quelle: Werner Neuhaus, Separatdruck «Zürichsee-Zeitung» Th. Gut+Co. Verlag, 8712 Stäfa

ALS DIE EISENBAHN KAM

Quelle: Text zur Sonderausstellung im Ortsmuseum Sust von Christina Kovarik, Zürich & Robert Urscheler, Horgen

EISENBAHN: DIE «LINKSUFRIGE»

Quelle: Aus der Richterswiler Verkehrsgeschichte von Richterswil V 1977 von Adolf Attinger, S. 70-81

VON DER WÄDENSWIL–EINSIEDELN-BAHN ZUR SÜDOSTBAHN

Quelle: Wädenswil Zweiter Band, 1972 von Peter Ziegler, S. 141-150

AUS DEN ANNALEN DER SÜDOSTBAHN

Quelle: Werner Neuhaus, Separatdruck «Zürichsee-Zeitung», 1987, Th. Gut+Co. Verlag, 8712 Stäfa, zusätzliche Bilder LZB

DAS «PARADESTÜCK DER SCHWEIZERBAHNEN» IST HUNDERT JAHRE ALT GEWORDEN

Quelle: Thalwiler Anzeiger, September 1975, aus Sammlung Ortsmuseum Richterswil, zusätzliche Bilder LZB

100 JAHRE EISENBAHNLINIE ZÜRICH–RICHTERSWIL

Quelle: Grenzpost, September 1975, Ziegler Peter aus Sammlung Ortsmuseum Richterswil

HUNDERT JAHRE WÄDENSWIL–EINSIEDELN-BAHN

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1977 von Peter Ziegler, S. 53-59