DAS «PARADESTÜCK DER SCHWEIZERBAHNEN» IST HUNDERT JAHRE ALT GEWORDEN

Quelle: Thalwiler Anzeiger, September 1975, aus Sammlung Ortsmuseum Richterswil, zusätzliche Bilder LZB

Inhaltsverzeichnis

Jubiläumsfeier der Eisenbahnlinie Zürich–Thalwil

Musikalischer Empfang in Richterswil

Kurze Jubiläumsfeier in Thalwil

Von der grössten bis zur kleinsten Loki

Optimistisch in die Zukunft!

Elektrifikation und Doppelspur

1. März 1927: Eröffnung der neuen Strecke Zürich HB–Wollishofen

Der Bahnhofumbau von 1930/32

Anhang

Jubiläumsfeier der Eisenbahnlinie Zürich–Thalwil

Am 18. September 1875 fuhr der erste Zug der neuen linksufrigen Eisenbahnlinie von Zürich nach Glarus. In einer von der Kulturkommission Thalwil in Verbindung mit der Bahnbehörde Thalwil und der Kreisdirektion III der SBB veranstalteten Jubiläumsfeier wurde am letzten Samstagvormittag dieses Ereignisses in würdiger Form gedacht. Alle Stationen des linken Seeufers von Kilchberg bis Richterswil waren mit Flaggen geschmückt – in Rüschlikon gar mit Blumenarrangements am Perrondach – und als der Jubiläumszug sich in Zürich in Bewegung setzte, vergrösserte sich die Zahl der Passagiere bei jedem Halt um eine Schulklasse und die behördlichen Delegationen. Die Stadt Zürich selbst schien von diesem Ereignis keine Notiz zu nehmen. Der auf Gleis 6 startende Zug war lediglich durch die wappengeschmückte Lokomotive von einem anderen zu unterscheiden. Er fuhr ohne Halt bis Kilchberg durch.

1 Der Jubiläumszug mit wappengeschmückter Re 4/4 I im Bahnhof Oberrieden.

Musikalischer Empfang in Richterswil

Etwas länger als an den anderen Halteorten verweilte der Jubiläumszug in Richterswil. Dort wurde den Fahrgästen vor der Rückkehr nach Thalwil durch den Musikverein «Eintracht» ein Ständchen geboten. Aus den Zugsfenstern winkten die Wädenswiler Drittklässler von Regula Scheidegger und Margrit Beck mit ihren Papierfähnchen und als letzte stürmten die Schüler der vierten Klasse von Robert Stucki in Richterswil ihr Zugsabteil.

2 An der letzten Station der vom Extrazug berührten Dörfer des linken Ufers – in Richterswil – fand sich auch am meisten Publikum zur Begrüssung ein. Der Musikverein «Eintracht» unterhielt mit rassigen Märschen die Zugsgäste, die vor dem «historischen» hundertjährigen Bahnhofsgebäude promenierten, bis nach dem Umhängemanöver der Lokomotive der Zug nach Thalwil zurückgeführt wurde.

Kurze Jubiläumsfeier in Thalwil

Während die über 200 Kinder ihren Nussgipfel und ihr Mineralwasser beziehen konnten, sammelten sich die Offiziellen zwischen Bahnhof und Güterschuppen zur kurzen Feierstunde. Im «Jahr der Frau» war es am Platze, das Frau Helen Brechbühl das Eröffnungswort sprach. Sie ist Präsidentin der Kulturkommission Thalwil, die zusammen mit der Thalwiler Bahnhofleitung und der Kreisdirektion III der SBB diesen Anlass vorbereitete. Ihr Gruss galt vorab Regierungsrat Prof. Dr. Hans Künzi, aber auch den kantons-, stadt- und gemeinderätlichen Delegationen, den Bahnhofvorständen sowie den Postverwaltern des linken Seeufers. «Auto hin oder her – d’Isebahn händ alli gern!», mit diesen Worten brachte Frau Brechbühl sicher am trefflichsten die Gefühle der Bewohner unserer Region zum Ausdruck.

3 Bahnhof Thalwil; 6. September 1975 um 11.33 Uhr.

Dr. Max Strauss von der Kreisdirektion III der SBB freute sich, dass die von der Jubiläumsfeier erfassten Seegemeinden der Bahn stets die Treue gehalten haben. Er sprach im Auftrage der Leitung der Bundesbahnen, denn Generaldirektor Dr. Karl Wellinger – ein waschechter Wädenswiler Seebub – musste sich entschuldigen lassen. Der Kreisdirektor nannte die linksufrige Seelinie das Paradestück der Schweizerbahnen in technischer Hinsicht. Wohl verzögerte sich vor mehr als 100 Jahren deren Bau, weil man damals zuviel auf einmal verwirklichen wollte, als der Bau aber endlich beginnen konnte, wurde er in unwahrscheinlich kurzer Zeit verwirklicht: innert 18 Monate war die Linie Zürich–Ziegelbrücke betriebsbereit. Ungeheuer, ist auch die Entwicklung der Zugsdichte auf dieser Strecke. 1875 verkehrten täglich 20 Züge, heute sind es 245. Noch steht die Verwirklichung des dritten Gleises bevor, Dr. Strauss meinte, dass dies bis zur 125-Jahr-Feier Tatsache seine sollte.

Als seine «Grosse Liebe» - neben seiner Frau natürlich – bezeichnete Regierungsrat Dr. Hans Künzi die Eisenbahn. Vor 100 Jahren sei die Eisenbahn das beherrschende Verkehrsmittel gewesen, heute müsse sie sich in dieser Aufgabe mit dem Auto teilen. Dass keine Rivalität entstände und der öffentliche Verkehr nicht «unter die Räder» komme, sei die Aufgabe der heutigen Verantwortlichen. Der Kanton Zürich habe sich seit jeher als eisenbahnfreundlich erwiesen und werde diesem Ruf auch heute noch gerecht (Beispiele: Ausbau der rechtsufrigen Linie und der Zufahrt zum Flugplatz).

Als letzter der Gratulanten trat der Thalwiler Gemeindepräsident Dr. Walter Brunner vor die Festgemeinde. Er bot einen historischen Rückblick auf die Eisenbahngründung und die Thalwiler Beziehungen zu diesem die Dorfentwicklung prägenden Verkehrsmittel. Auf sein Geheiss kredenzte (wie vor 100 Jahren bei der Eröffnung) eine weissgekleidete Ehrendame im Pokal den besten – und einzigen – Thalwiler Wein, den «Vogelbächler», eine Horgener Schulklasse in netten Kostümen sang ein passendes Lied und der Musikverein «Harmonie» Thalwil unter der Stabführung von Direktor Ruedi Gisler, schon vor der Feier unermüdlich im Einsatz, setzte mit dem Regierungsrat-Künzi-Marsch zum Schlussakt an.

Von der grössten bis zur kleinsten Loki

Es war eine gute Idee, die im ganzen doch bescheidene Jubiläumsfeier zu verbinden. Auf dem weiträumigen Eisenbahnareal galt nach dem Aperitif der Gäste im Freien das Interesse vorab dem fahrenden «Restaurant», dem Rottenwagen. Hier wurde ihnen aus der Rottenküche eine schmackhafte Gerstensuppe vorgesetzt, kein Wunder, dass lange Zeit ein grosser, kaum zu bewältigender Ansturm herrschte. Eine C 4/5 (Baujahr 1911) vertrat die Dampflokomotiven der Gotthardbahn, neben ihr waren auch moderne Zugskompositionen aufgestellt. So der gelb/violette Vorortszug und – besonders bestaunt – der Swiss Express, der seit dem letzten Fahrplanwechsel zwischen Genf und Romanshorn verkehrt, automatisch sich öffnende Türen aufweist und mit einer Klimaanlage und bequemen Sitzen ausgestattet ist. Natürlich war auch die Schnellzug-Loki «Thalwil» an diesem Tag daheim. Sie und andere Lokomotiven konnten auch im Innern besichtigt werden.

4 100 Jahr Jubiläum vom 6. September 1975: Blick auf westliches Bahnhofsareal Thalwil.

Im Güterschuppen aber war das Reich des Modelleisenbahnclubs Horgen, der 30 Mitglieder zählt. Alle möglichen Zusammensetzungen von Modelleisenbahnen gab es hier zu bewundern. Der Wädenswiler Hans Sommerau führte die genau nachgebildete Loki «Wädenswil» vor, Raimund Walliser (Wollerau) die Komposition der Bodensee-Toggenburg-Bahn. Geleitet wird dieser Club vom Adliswiler Aldo Corti. Für den Betrieb der Kleinbahnen waren zum Teil Reliefs gebaut worden. In Schaukästen waren weitere Modelle zu sehen und besonders beindruckte, das auch der Gemeindepräsident von Rüschlikon, Kantonsrat Armin Schmück, noch Zeit für dieses Hobby findet. Er baute den Trans-Europ-Express! Im Güterschuppen selbst war wohl wenig Raum, denn auch die Schaufenster von zwei Thalwiler Geschäften mussten noch für die Schau beansprucht werden.

Optimistisch in die Zukunft!

Was vor hundert Jahren eine Sensation war und heute selbstverständlich ist, soll so gepflegt werden, dass es auch den künftigen Anforderungen genügt. Die jugendlichen Passagiere, die der Jubiläumszug mitführte, sollen Sinnbild unserer Eisenbahn sein: trotz des ehrwürdigen Alters sich jung fühlen und stets Neues wagen!

Elektrifikation und Doppelspur

5 Bundesrat Forrer (links aussen) anlässlich der Besprechung wegen der Elektrifikation der SBB am 16. Mai 1916 in Richterswil. (Das seltene Bild wurde am 16.05.1916 von Fr. Wuhrmann, Wirtstochter im Rest. «Bahnhöfli» aufgenommen. Es zeigt links aussen den damaligen Bundesrat Ludwig Johann Forrer (1845–1921), (Bundesrat von 1902–1917), anlässlich einer Besammlung wegen der Elektrifikation der SBB. Vermutlich befinden sich unter den weiteren Herrn auch Oberst Hch. Landis aus der «Steinburg» sowie Herr Paul Frey-Landis. (geschenkt von Frau Wettstein-Wuhrmann aus Sammlung Ortsmuseum Richterswil).

Im Sommer 1921 war der Bahndamm für das zweite Geleise von der Station Au bis zum Oberort vollendet und für die Geleiseverlegung bereit. Gleichzeitig war die Strecke Giessen bis Mülenen im Bau. Sollte das neue Geleise im Dorfgebiet seeseits oder bergwärts des bestehenden Schienenstrangs angelegt werden? Die Trasseführung bereitete einiges Kopfzerbrechen. Im Juli 1922 waren die Arbeiten im Gebiet der Weinrebenanlage in vollem Gange. Die seeseitige Verlegung des Bahndammes brachte indessen erhebliche Schwierigkeiten und machte umfangreiche Pfählungsarbeiten nötig. Sie dauerten nahezu ein Jahr. Auf einer Strecke von knapp hundert Metern Länge wurden 84 Eisenbetonpfähle von 42 Zentimeter Durchmesser eingerammt. 52 Pfähle waren 22,5 Meter lang, 28 Pfähle massen je 16 Meter, 4 Pfähle je 14 Meter. Im folgenden Jahr wurden die Arbeiten auch im Gebiet beidseits des Bahnhofes vorangetrieben. Wiederum fielen Gärten, Zinnen und Vorplätze dem Bahnbau zum Opfer. Benzinlokomotiven beförderten das in Rollwagen verladene Material nach der Rietliau, wo es zur Verbreiterung und Sicherung des gleichzeitig gebauten Seeweges angeschüttet wurde. Am 2. Juni 1925 wurde die Doppelspur Wädenswil–Richterswil eröffnet, am 4. Juni 1925 die Doppelspur Au-Wädenswil. Alle Züge fuhren nun auf beiden Geleisen elektrisch. Der elektrische Betrieb war auf diesem Geleise bereits mit dem Fahrplanwechsel vom 1. Juni 1924 aufgenommen worden. Nicht alle Wädenswiler freuten sich indessen über die Neuerung. Im August 1925 beschwerten sich zahlreiche Anwohner des Bahnhofquartiers in einer an die Kreisdirektion III der SBB gerichtete Eingabe «über den markdurchdringenden, geradezu gesundheitsschädlichen Lärm bei der Bremsbetätigung der elektrischen Zugslokomotiven».

6 Alter Bahnhof Wädenswil nach der Elektrifizierung, nach 1925.

1. März 1927: Eröffnung der neuen Strecke Zürich HB–Wollishofen

Die zwischen dem Zürcher Hauptbahnhof und Wollishofen ebenerdig durch das Stadtgebiet geführte Bahnstrecke behinderte zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Strassenverkehr immer stärker. Die häufige Schliessung der Bahnschranken an allen Übergängen führte besonders morgens, mittags und abends zu unliebsamen Stockungen. Am schlimmsten waren die Verhältnisse an der Seestrasse, der Badener- und Birmensdorferstrasse, wo auch der Tramverkehr behindert war. Die Verkehrszählung vom Dezember 1913 ergab, dass bei sämtlichen Übergängen jährlich 3 200 000 Fussgänger, 390 000 Fuhrwerke, 99 000 Radfahrer und 52 000 Autos je zwei Minuten lang aufgehalten wurden.

6 120 000 Benützer der Strassenbahn mussten sogar 3 Minuten warten. Im gesamten entsprach dies einem jährlichen Zeitverlust von 18 000 Tagen!

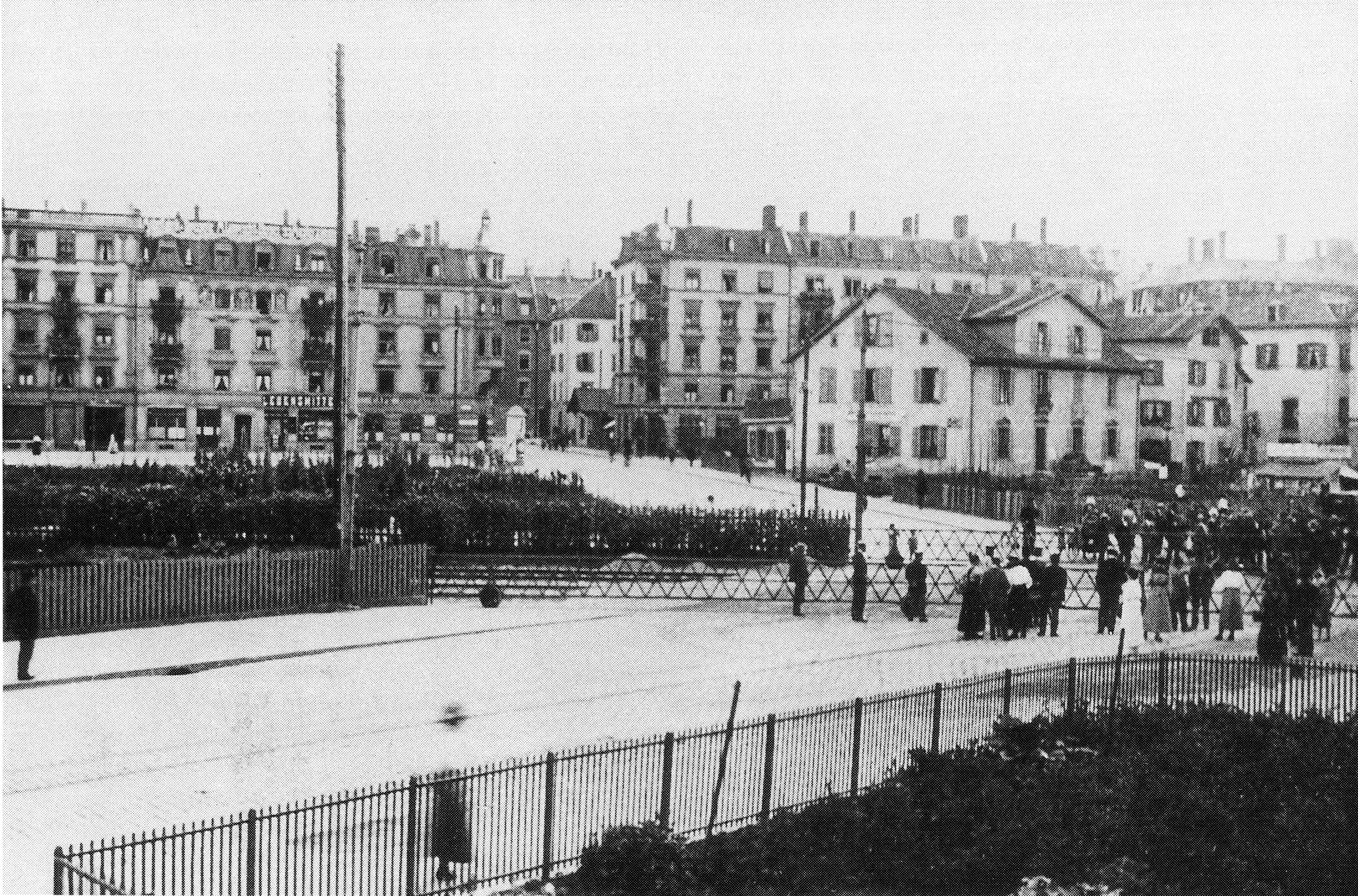

7 Der Bahnübergang an der Badenerstrasse in Zürich, wie er sich im Jahr 1910 präsentierte.

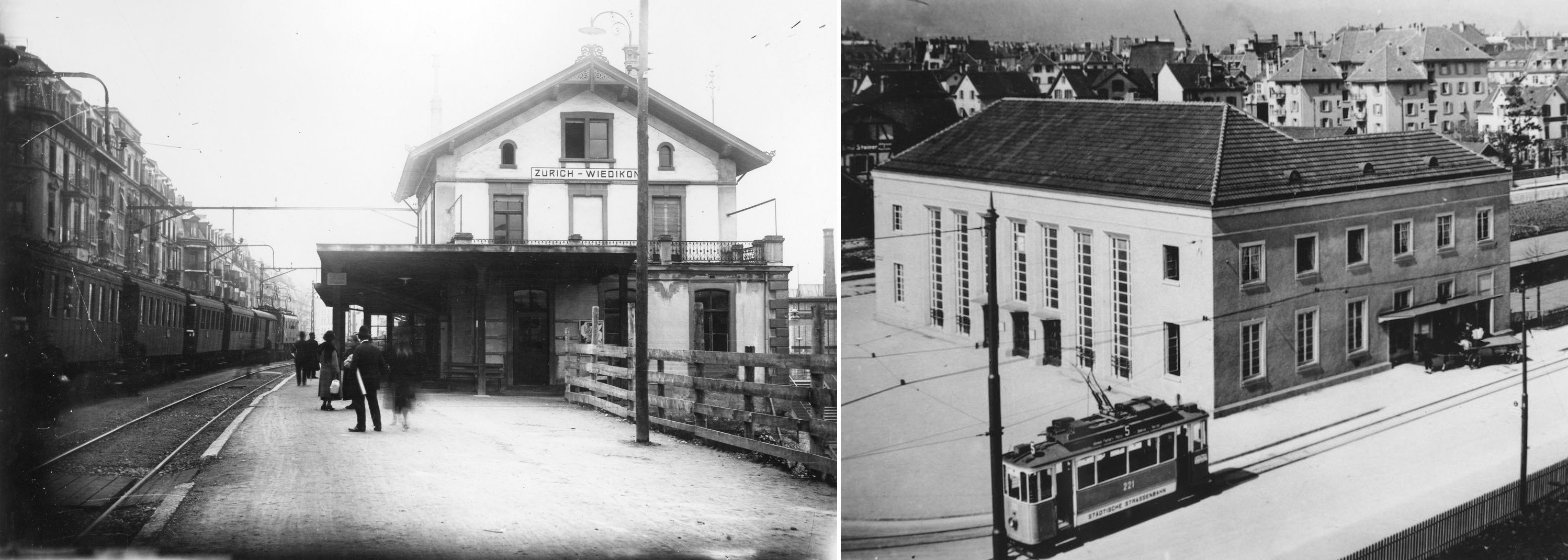

Links: 8 Alter Bahnhof Zürich-Wiedikon, 1923. Rechts: 9 Neuer Reiterbahnhof, 1935.

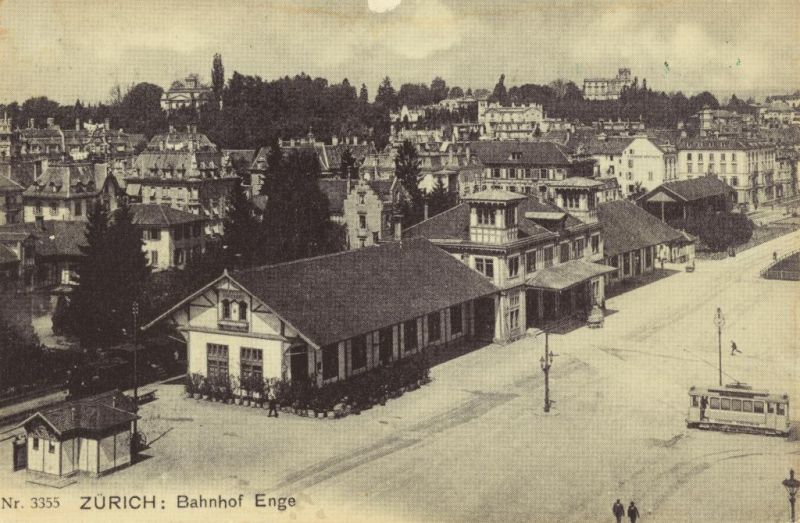

Schon im Jahre 1895 hatte die Nordostbahngesellschaft den Behörden das Projekt zur Hochlegung der Linie im Stadtgebiet vorgelegt; aller Strassen sollten unterführt werden. Nach der Verstaatlichung der NOB verfolgten die SBB das Hochbahn-Projekt weiter. Die Stadt Zürich verlangte hingegen die Erstellung einer Tiefbahn. Das Bett der Sihl sollte gehoben und unterfahren werden; die Station Enge sollte nach Westen verlegt werden. Die Verhandlungen dauerten lange und gestalteten sich schwierig. Erst nachdem der Stadtrat drei Zusicherungen gemacht hatte konnte der Vertrag zwischen SBB und Stadt Zürich am 22. Dezember 1913 abgeschlossen werden. Zürich verpflichtete sich erstens, die Hälfte der Mehrkosten zu tragen, welche den SBB aus dem Tiefbahnprojekt erwuchsen. Zweitens verzichtete Zürich auf den Güterverkehr in der Station Enge, und drittens war es bereit, den Bahnhof Enge am heutigen Standort an der Seestrasse zu erstellen, statt, wie ursprünglich vorgesehen, an der weiter westlich gelegenen Bederstrasse.

In den Kriegsjahren 1914 – 1917 wurde das für die neue Streckenführung benötigte Land erworben. 53 Häuser mit 159 Wohnungen mussten dem Tiefbahnbau weichen. Im Frühjahr 1918 konnte mit dem Bau des Sihlüberfalls und mit der Sihlverlegung begonnen werden. Die Verlegung der Sihl auf 900 Metern Länge, die Hebung des Flussbettes um 4.6 Meter, das Überfallbauwerk mit eingebautem Bahntunnel waren neuartige Bauaufgaben. Gewaltige Erdmassen mussten ausgebaggert werden, und die tiefen Baugruben brauchten solide Verstrebungen.

11 Bahnstrecke zwischen Enge und Wiedikon, 1914. Man sieht den Ulmbergtunnel (heute Strassentunnel) sowie die Überführung der Sihltal- und Üetlibergstrecke.

Im Frühjahr 1920 konnte mit dem Ausbruch der Tunnelbauten zwischen Wollishofen und Wiedikon begonnen werden. Wasserhaltige Schlammsandschichten, Strassen, Leitungen und nahe gelegene Gebäude erforderten grösste Vorsicht beim Durchbrechen der Moränen.

Links: 12 Baugrube nach Aushub beim Bahnhof Zürich-Wiedikon 1926. Rechts: 13 Neues Geleise der Tiefbahnlinie mit altem Aufnahmegebäude, 1927.

Zwischen Mai 1925 und Oktober 1926 entstanden in der Enge das heutige Aufnahmegebäude aus Verzasca-Granit, mit halbkreisförmiger Fassade, Arkadenreihe und segmentförmigem Vorplatz. Der neue Bahnhof war das Werk der Architekten Pfister, welche im Projektwettbewerb von 1923 den ersten Preis gewonnen hatten.

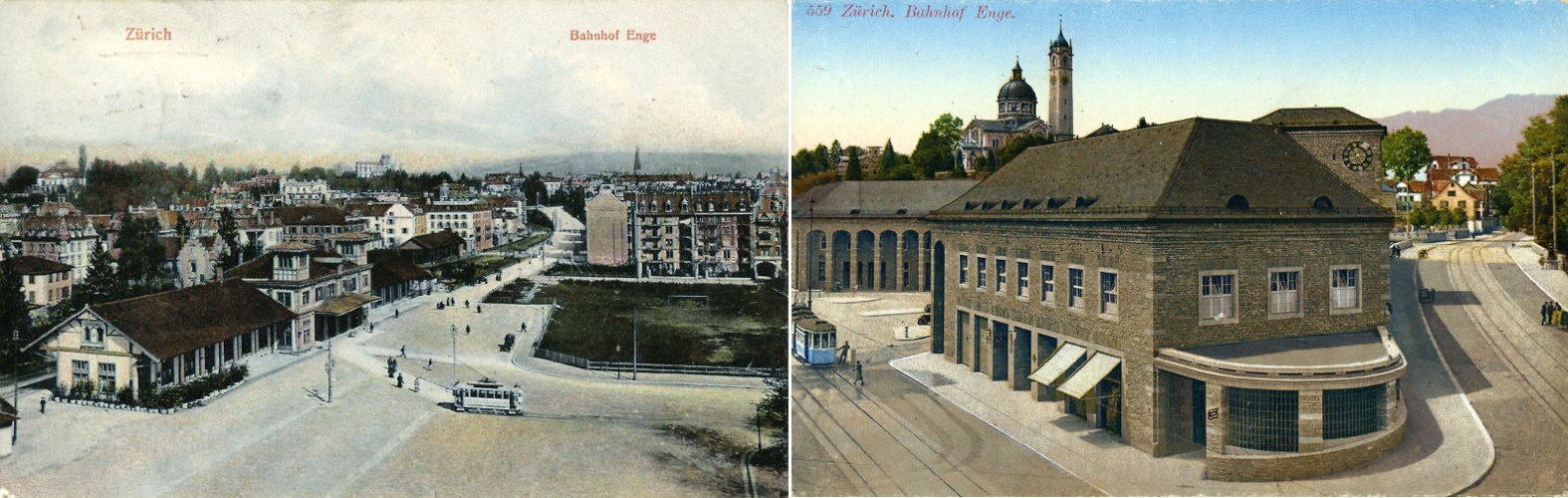

Links: 14 Alter Bahnhof Zürich-Enge. Rechts: 15 Neuer Bahnhof am heutigen Standort, um 1927.

Bis die ersten Züge die neue, als Tiefbahnlinie gestaltete Strecke Zürich HB–Wiedikon–Enge–Wollishofen befahren konnten, verstrichen aber noch einige Zeit. Man baute nämlich die Anlage gleich doppelspurig und für elektrischen Betrieb. Am 1. März 1927 konnte der neue Abschnitt für den Zugsverkehr freigegeben werden.

16 1898 kam Zürich-Wollishofen zu einem neuen Stationsgebäude. Die Nordostbahn versetzte damals den 1864 nach Plänen von J.F. Wanner gebauten Bahnhof Zug Stein um Stein nach Wollishofen. Der Bau der neuen Linie in Zug hatte nämlich dort eine neue Station in Insellage bedingt.

17 Blick auf den versetzen Bahnhof Wollishofen, Seebecken und Stadt Zürich, 1898.

Der Bahnhofumbau von 1930/32

18 Vom 6. – 10. August 1931 werden für den Bahnhofsausbau 16 Altbauten abgerissen.

Bahnhofsumbau von 1930–1932 brachte bauliche Veränderungen des Dorfbildes mit sich, wie man sie in Wädenswil seit dem Bahnbau in den 1870er Jahren nicht mehr erlebt hatte. Das ganze Bahnhofstrasse- und Kronengasse-Quartier mit insgesamt 16 Häusern musste weichen. Hier wurden in der Folge der Bahnhofplatz angelegt und der Kronenblock und das neue Stationsgebäude errichtet. An der Kirchweih 1932 konnte man erstmals durch die Personenunterführung schreiten. Mit der Eröffnung dieses Durchgangs hob man den Niveau-Übergang beim «Engel» auf. Am 29. Oktober 1932 nahmen die SBB den neuen Bahnhof Wädenswil in Betrieb.

19 Bahnhof Wädenswil mit Bahnhofplatz und Kronenblock, 1936.

Die neue Anlage war grosszügig konzipiert, und bis heute ist nur wenig daran geändert worden. Die Stationsbüros, die Schalterhalle, der Gepäckraum und die Wartsäle waren weitsichtig geplant. Modern war auch das gut eingerichtete Reiterstellwerk zwischen Güterschuppen und Bahnhof.

Bildnachweis

Header Bild: An der letzten Station der vom Extrazug berührten Dörfer des linken Ufers – in Richterswil – fand sich auch am meisten Publikum zur Begrüssung ein. Der Musikverein «Eintracht» unterhielt mit rassigen Märschen die Zugsgäste, die vor dem «historischen» hundertjährigen Bahnhofsgebäude promenierten, bis nach dem Umhängemanöver der Lokomotive der Zug nach Thalwil zurückgeführt wurde. (Foto Hoffmann Wädenswil)

1 Beat Bruhin, Oberrieden

2 Foto Hoffmann, Wädenswil

3 Beat Bruhin, Oberrieden

4 Beat Bruhin, Oberrieden

5 Ortsmuseum Richterswil

6 Digitalarchiv Peter Ziegler, (DOZ), Wädenswil

7 Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

8 Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

9 SBB Historic, Windisch

10 SBB Historic, Windisch

11 A. Ryffel - Swiss Federal Archives

12 Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

13 Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

14 www.wiedenmeier.ch, RW-Blog, alter_bahnhof_enge

15 www.wiedenmeier.ch, RW-Blog, Bahnhof-Enge

16 Werner Stutz, 1983 Orell Füssli

17 SBB Historic, Windisch

18 Digitalarchiv Peter Ziegler, (DOZ), Wädenswil

19 Digitalarchiv Peter Ziegler, (DOZ), Wädenswil

Abkürzungen

BKW Baukultur Wädenswil

DOZ Dokumentationsstelle Oberer Zürichsee, Wädenswil

LZB Verein «150 Jahre linksufrige Zürichseebahn», Wädenswil

Weitere Artikel Baugeschichte & Jubiläen

GESCHÄFTSBERICHT DER SCHWEIZERISCHEN NORDOSTBAHN 1875

Quelle: Ortsmuseum Sust; Horgen, S. 73-88

DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DER EISENBAHN

Quelle: Wädenswil Zweiter Band, 1972, von Peter Ziegler, S. 133-140

LINKSUFRIGE ZÜRICHSEE-BAHN - AUS DEN ANNALEN DER LINKSUFRIGEN

Quelle: Werner Neuhaus, Separatdruck «Zürichsee-Zeitung» Th. Gut+Co. Verlag, 8712 Stäfa

ALS DIE EISENBAHN KAM

Quelle: Text zur Sonderausstellung im Ortsmuseum Sust von Christina Kovarik, Zürich & Robert Urscheler, Horgen

EISENBAHN: DIE «LINKSUFRIGE»

Quelle: Aus der Richterswiler Verkehrsgeschichte von Richterswil V 1977 von Adolf Attinger, S. 70-81

VON DER WÄDENSWIL–EINSIEDELN-BAHN ZUR SÜDOSTBAHN

Quelle: Wädenswil Zweiter Band, 1972 von Peter Ziegler, S. 141-150

AUS DEN ANNALEN DER SÜDOSTBAHN

Quelle: Werner Neuhaus, Separatdruck «Zürichsee-Zeitung», 1987, Th. Gut+Co. Verlag, 8712 Stäfa, zusätzliche Bilder LZB

DAS «PARADESTÜCK DER SCHWEIZERBAHNEN» IST HUNDERT JAHRE ALT GEWORDEN

Quelle: Thalwiler Anzeiger, September 1975, aus Sammlung Ortsmuseum Richterswil, zusätzliche Bilder LZB

100 JAHRE EISENBAHNLINIE ZÜRICH–RICHTERSWIL

Quelle: Grenzpost, September 1975, Ziegler Peter aus Sammlung Ortsmuseum Richterswil

HUNDERT JAHRE WÄDENSWIL–EINSIEDELN-BAHN

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1977 von Peter Ziegler, S. 53-59