BAHNHOF WÄDENSWIL

Quelle: Baukultur Wädenswil, 03.12.2021 von Andreas Hauser

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft

1.1 Rück- und Ausblick

1.2 Bestandesaufnahme in Form einer Bildstrecke

2 Planung und Bau

2.1 Bau, Inbetriebnahme, Beschreibung Innenstruktur

2.2 Projektierungsgeschichte

3 Würdigung

3.1 Vergleiche: Moderate Moderne

3.2 Auf Umwegen zu einer überzeugenden Lösung

3.3 Der Kronenblock: Architekt Bräm profiliert sich als Modernist

4 Um- und Ausbauten 1978 bis 2013

4.1 Renovationen und Umbauten 1978 und 1992

4.2 Umbau 2000–2001

4.3 Aus- und Umbau 2012–2013

5 Zukunft: ein weiterer Ausbau

Anhang

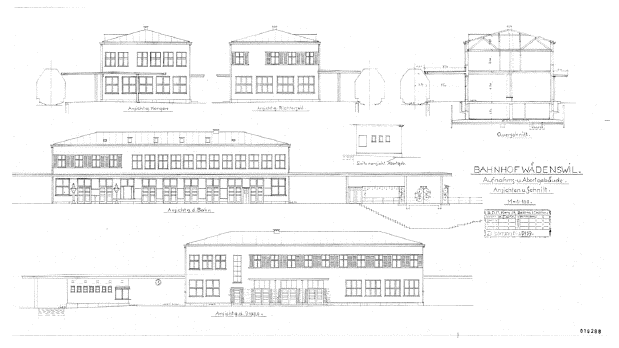

Der Wädenswiler Bahnhof besteht aus drei Teilen: erstens einem Hauptgebäude, das 1931–1932 nach Plänen des SBB-Bautechnikers Alfred Fehr (geb. 1892) und unter planerischer Einflussnahme von Architekt Heinrich Bräm (1887–1956) erbaut wurde, zweitens aus Erweiterungsbauten, die 2012–2013 realisiert wurden und drittens aus Gleisen, Perrons, Treppen und Unterführungen. Wie ein vierter Teil wirkt eine Anlage, welche die Stadt hat bauen lassen: der Busbahnhof mit seinem gewellten Schutzdach.

1 Überblick: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft

1.1 Rück- und Ausblick

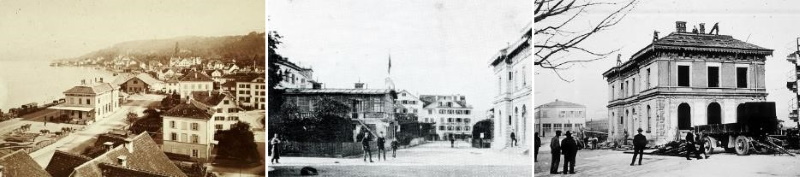

Links: Der 1874–1875 erbaute Bahnhof der Nordostbahn. Im Vordergrund das Dach des Hauses, an dessen Stelle 1902–1903 das Geschäfts- und Miethaus Merkur zu stehen kam. Fotografie um 1880–1900 (Archiv P. Ziegler). – Mitte: Rechts der alte Bahnhof, links der Gartensaal des alten Hotels Du Lac, dazwischen im Hintergrund das «Schiffli»: an seine Stelle kam der neue Bahnhof zu stehen (Foto um 1880–1900, Archiv P. Ziegler). – Rechts: Abbruch des alten Bahnhofs, 1934. Im Hintergrund links das neue Bahnhofgebäude. Foto Gottlieb Ammann, Album im StadtAW.

Bahnhof und Bahnhofplatz Wädenswil. Hinten links der Kronenblock, erbaut 1931–1932. Der Schattenwurf links stammt vom Haus Fortuna: an der Stelle von ihm, eines Nachbarbaus und des beschatteten Vorbereichs sollte ein grosses Miethaus entstehen. Fotografie 1936, vom Haus Merkur aus aufgenommen. Postkarte, Archiv P. Ziegler.

Mit anderen Dörfern am See teilte Wädenswil das Schicksal, dass die Eisenbahnlinie zur wirtschaftlichen Lebensader, aber auch zu einer Barriere zwischen Siedlung und See wurde. Im frühen 20. Jahrhundert wurde deswegen sogar ein Anlauf zur Verlegung von Bahnlinie und Bahnhof ins Oberdorf gemacht (-> Inventar: Bahnareal). Mit der Zunahme des Automobilverkehrs in der Nachkriegszeit wurde auch die Seestrasse zum Fussgänger-Hindernis. Mit dem Ziel einer Entflechtung von Auto- und Fussgängerverkehr wurde 1961–1962 eine Unterführung gebaut, die in die Bahnhof-Unterführung eingefädelt wurde.

Damit wurde der Bahnhof zum Knotenpunkt der ufernahen Eisenbahn einerseits, der wichtigsten Fussgängerverbindung zwischen Dorfkern und See andererseits. Das Bahnhofgebäude hat die Position eines Quaihotels, der Zwischenbahnsteig die eines Quais: von hier aus können die Pendler und Pendlerinnen über den Seeplatz hinweg den See und die Berge sowie die ankommenden und abfahrenden Passagierschiffe sehen. Die nah beim Bahnhof gelegene Schiffstation erinnert daran, dass Wädenswil einst eine Hafen-Siedlung war.

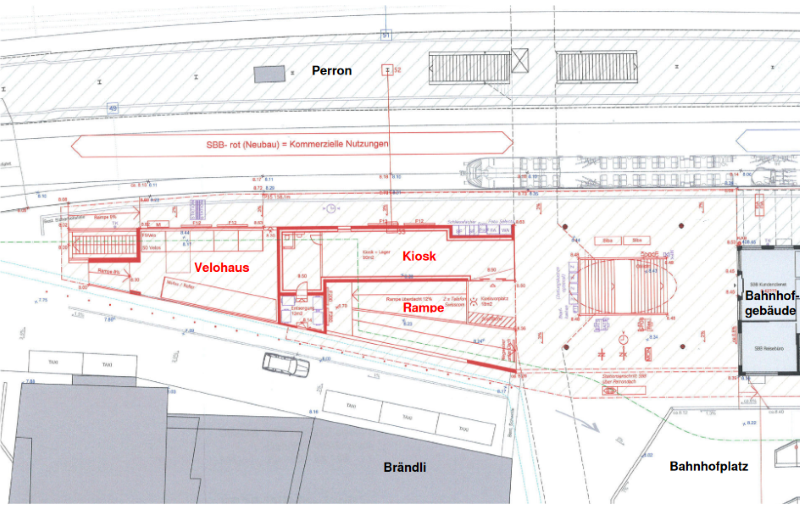

Zum Herz des Bahnhofes wurde nun die offene, von einer Oberlicht-Laterne beleuchtete Halle zwischen dem Altbau und einem langgestreckten Nebengebäude, in welchem der Kiosk, eine Rampe und ein – von der Stadt finanziertes – Veloparkhaus untergebracht wurden. In der Halle stehen die Billett-Automaten, und von ihr aus gelangt man in den Schalterraum, der sich in den Räumen der ehemaligen Wartesäle befindet. Eine von einer Oberlicht-Laterne erhellte Treppe führt zur Unterführung hinab. In der alten Schalterhalle und im alten Stationsbüro wurde ein Convenience-Shop (Mischwarenladen) eingerichtet.

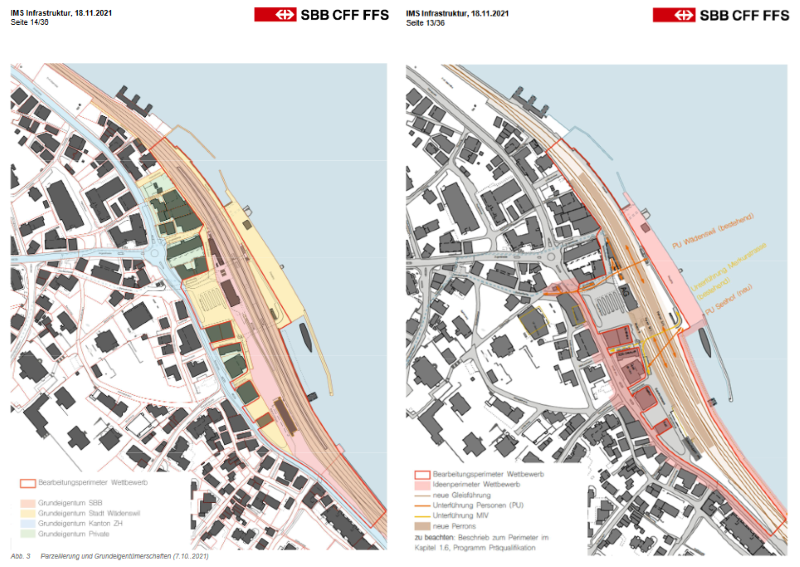

Schon wenige Jahre nach Eröffnung des erweiterten Bahnhofes zeichnete sich ab, dass dieser den permanent wachsenden Pendlerströmen nicht genügte. Im November 2021 stellte die SBB ein Erweiterungskonzept vor, das frühestens ab 2017 binnen sechs Jahren für 125 Millionen durchgeführt werden soll. 2021–2022 soll ein Projektwettbewerb durchgeführt werden, der die Busführung, die Nutzung und Gestaltung der Aussenräume und den Umgang mit dem denkmalgeschützten Güterschuppen klären soll.

1.2 Bestandesaufnahme in Form einer Bildstrecke

2 Planung und Bau

Im Nachfolgenden geht es um den SBB-Bahnhof, der 1931–1932 zürichwärts vom alten, 1875 erstellten und 1934 abgebrochenen NOB-Bahnhof erbaut wurde. Auf eine Darstellung der Baugeschichte – Ausschreibung, Bauführung, Bauorganisation, Bauphasen, beteiligte Bauunternehmen und Handwerker – verzichten wir; stattdessen werden wir in einem ersten Unterkapitel mit Plänen und Worten beschreiben, wie das neue Stationsgebäude organisiert war, um dann in einem zweiten Unterkapitel ausführlich auf die Planungsgeschichte einzugehen. Dabei geht es um die Beantwortung der Frage, weshalb Wädenswil als einer der wenigen Zürcher Bahnhöfe der Zwischenkriegszeit einen Bahnhof in verhältnismässig modernistischem Design bekommen hat und welche Personen dafür verantwortlich waren.

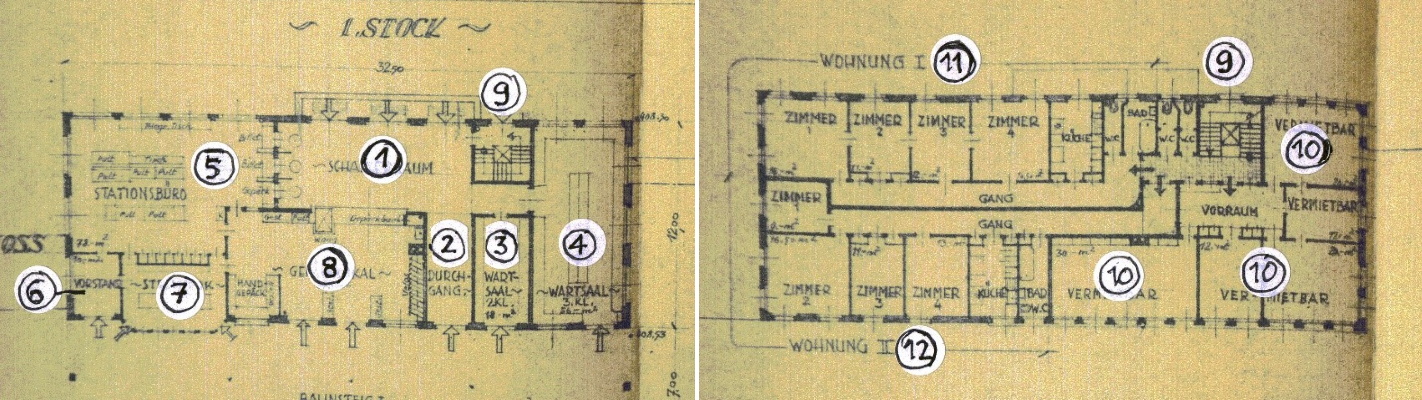

2.1 Bau, Inbetriebnahme, Beschreibung Innenstruktur

2.2 Projektierungsgeschichte

Erste Planungen der Kreisdirektion III der SBB

Im Zug von Erweiterungsstudien hatte die Kreisdirektion III der SBB im Herbst 1928 nebst Projekten für eine Erweiterung des bestehenden Bahnhofes auch das einer Verlegung des Bahnhofes Richtung Zürich entwickelt, aber da die Generaldirektion in Bern dieses Konzept, das einen Neubau des Aufnahmegebäudes erforderte, zunächst ablehnte, trat es erst im Herbst 1929 in den Vordergrund. Mit der Ratifizierung des Vertrags zwischen der Gemeinde Wädenswil und der SBB durch die Gemeindeversammlung Wädenswil am 29. Februar 1930 war der Weg für die Ausführungsplanung geebnet (-> Quartiere > Bahnhofquartier und Seeplatz).

Diese zwei Varianten unterbreitete Ingenieur Werner Bärlocher (1878–1947), Oberingenieur der Bauabteilung der Kreisdirektion III, am 1. Oktober 1930 der Generaldirektion in Bern «mit dem Ersuchen um Prüfung». «Mit Rücksicht auf die übrige hohe Bebauung des Bahnhofplatzes», meinte er, sei die erste Variante vorzuziehen (A: KDIII an GDB, 1.10.1930).

Die SOB scheint von den Plänen Wind bekommen zu haben, denn sie interessierte sich für eine Wohnung, zur «Unterbringung ihrer Bureaux» (A: SOB an KDIII, 19.1.1931). Ende Januar 1931 drängte der Direktor des Kreises III, Robert Herold (1879–1938), bei der Generaldirektion auf einen Entscheid bezüglich Anzahl Stockwerke. Intern hatte er notiert, dass das SOB-Gesuch im Fall eines Entscheids für 4 Wohnungen wohl «nur mit Schwierigkeiten» abgewiesen werden könne (A: KDIII an GDB, 27.1.1931).

Rund drei Wochen später antwortete die Generaldirektion, dass sie mit Rücksicht auf eine «Reduktion der Bauausgaben» bloss zwei Geschosse wolle; überdies seien die Perronstützen vor dem Aufnahmegebäude wegzulassen. «Die im Plane angegebene Dachneigung macht eine Metalleindeckung erforderlich, was für Erstellung und Unterhalt verteuernd wirkt und nur gerechtfertigt erscheint, wenn die Umgebung diese Dachneigung verlangt» (A: GDB an KDIII, 17.2.1931).

Den Wünschen der Generaldirektion nachkommend, zeichnete Fehr einen Plan mit einem höheren Dach.

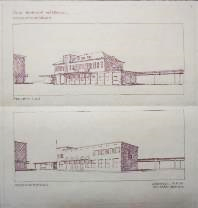

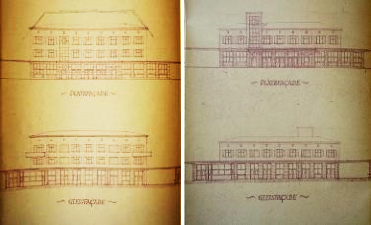

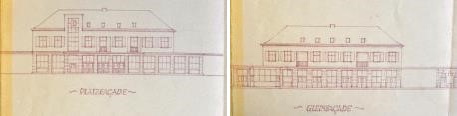

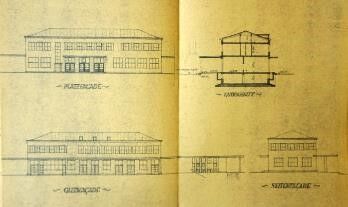

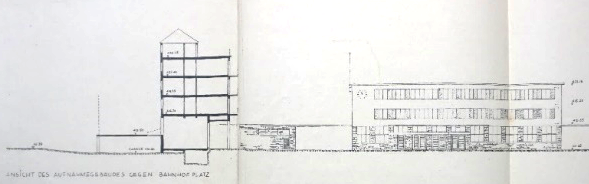

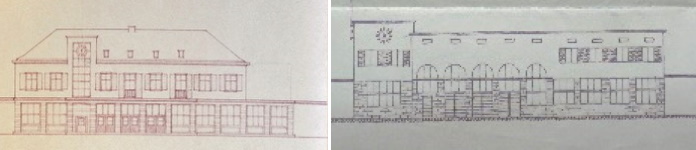

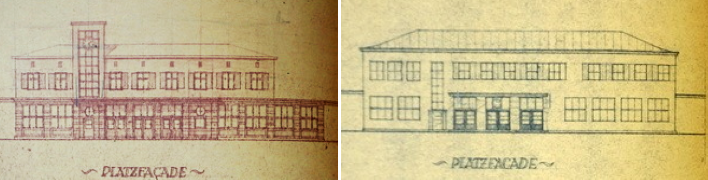

Projekt Fehr für das Aufnahmegebäude vom 2.3.1931, Nr. 5090. Ausschnitte mit Platz- und Gleisfassade. Standort: A.

Dieses Projekt schickte die Kreisdirektion III am 10. März 1931 an die Zürcher Kantonsregierung, und am 12. März gelangte es – via Kantonsingenieur – an den Gemeinderat Wädenswil (das erste Datum erschliesst sich aus einem späteren Schreiben, das zweite ist auf der Rückseite des Planes 5090 notiert, das sich im Standort Ba befindet).

In Wädenswil hatte inzwischen die Bank Wädenswil einen Teil des Kronenareals erworben und Architekt Heinrich Bräm mit der Erarbeitung von Plänen beauftragt. Sowohl den Bauherren und ihrem Architekten als auch dem Gemeinderat war offenbar daran gelegen, den Kronenblock und den Bahnhof aufeinander abzustimmen. Darauf deutet ein Plan Bräms vom 30. September 1931.

Von den Projekten des SBB-Bautechnikers Fehr wusste der Gemeinderat damals noch nichts. Als er sie im März 1931 endlich zu Gesicht bekam, muss er enttäuscht gewesen sein, denn er beauftragte Bräm mit der Erarbeitung eines Gegenvorschlags. Schon am 19. März 1931 hatte der Architekt diesen parat: einen Plan mit Grund- und Aufrissen und eine «Ansichtsskizze», in der «die beiden Projekte einander gegenübergestellt sind» (so formuliert in einem Brief der KDIII vom 29.4.1931, s.u.).

An einer Besprechung vom 14. April 1931 legten Vertreter des Gemeinderats Delegierten der Kreisdirektion III das Bräm‘sche Konzept vor. Am 29. April 1931 lieferte die Kreisdirektion eine Stellungnahme (A: KDIII an Gemeindepräsident Felber, 29.4.1931). Sie bezog sich dabei nicht nur auf Pläne, sondern auch auf ein «kurzes Gutachten» Bräms. Dieser scheint die «Betonung des Treppenhauses» und den «Turmaufbau» kritisiert zu haben. Beides könne man, meinte die Kreisdirektion, weglassen; überhaupt könne «das ganze Äussere anders gestaltet» werden, «sofern es einer bestimmten Umgebung angepasst werden» müsse. Die von Bräm vorgeschlagene Erhöhung der Schalterhalle resultiere in viel verlorenem Raum; für eine solche Erhöhung bestehe kein Bedürfnis. Das Projekt Bräm könne man nicht akzeptieren, sei aber bereit, die «Frage des Äussern und des Grundrisses» mit dem Gemeindepräsidenten und dem Gutachter zu besprechen. Der «Rahmen des einfachen Zweckbaues» und das Kostendach dürften allerdings nicht überschritten werden.

3 Würdigung

3.1 Vergleiche: Moderate Moderne

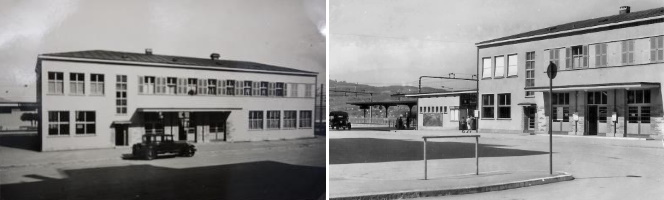

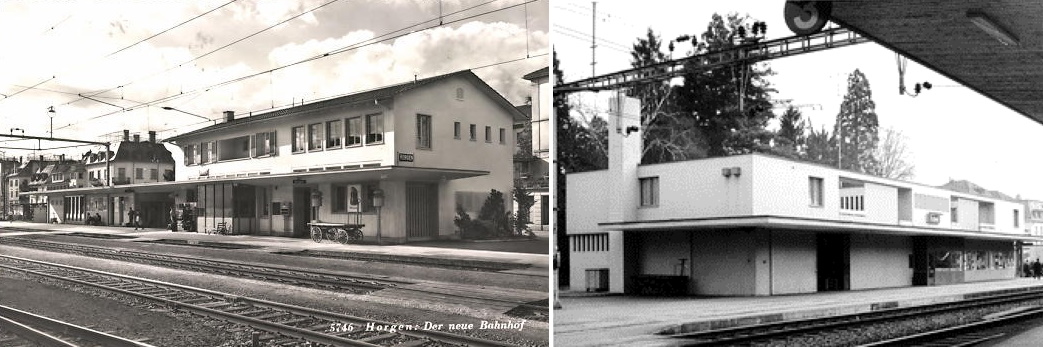

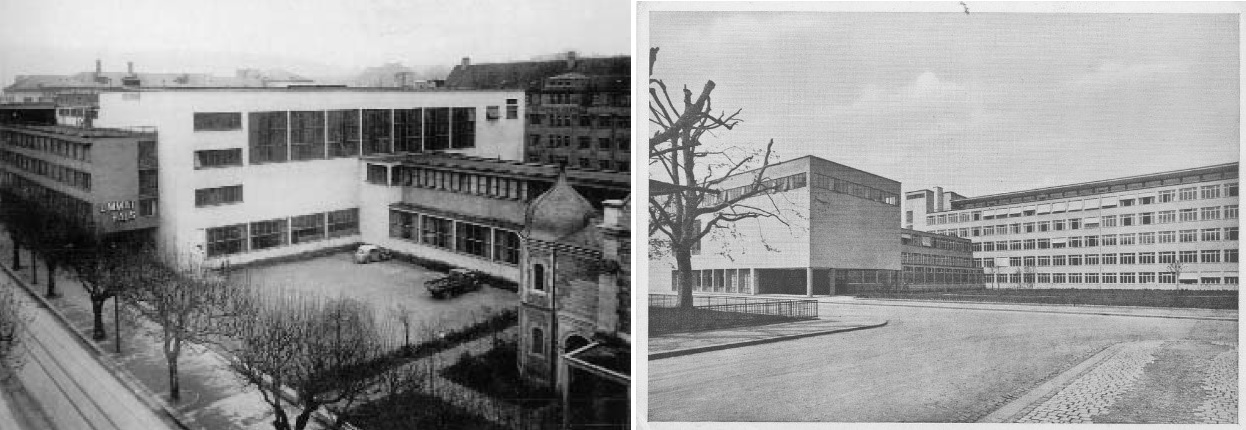

Oben links: Bahnhof Enge, erb. 1925–1927 nach Plänen der Gebrüder Otto und Werner Pfister. – Oben rechts: Bahnhof Wiedikon, erb. 1926–1927 von Hermann Herter (1887–1945). – Unten: Bahnhof Wädenswil, erb. 1931–1932 nach Plänen von Alfred Fehr, unter Einarbeitung von Ideen Heinrich Bräms.

Im Vergleich mit diesen Bauten zeigt sich, dass der Wädenswiler Bahnhofbau nur auf moderate Weise modern ist. Er hat nicht das kanonische Flach-, sondern ein Walmdach; auch wenn es schwach geneigt und deshalb von Nahem unsichtbar ist, ist seine Existenz stets spürbar. Dachvorsprung, Sockel sowie Tür- und Fensterrahmungen sind nicht, wie bei den Avantgardisten, wegrationalisiert, sondern bloss reduziert. Und ganz und gar «unmodern» ist, dass die Fenster der Wohnungen im Obergeschoss mit Klappläden ausgestattet sind.

3.2 Auf Umwegen zu einer überzeugenden Lösung

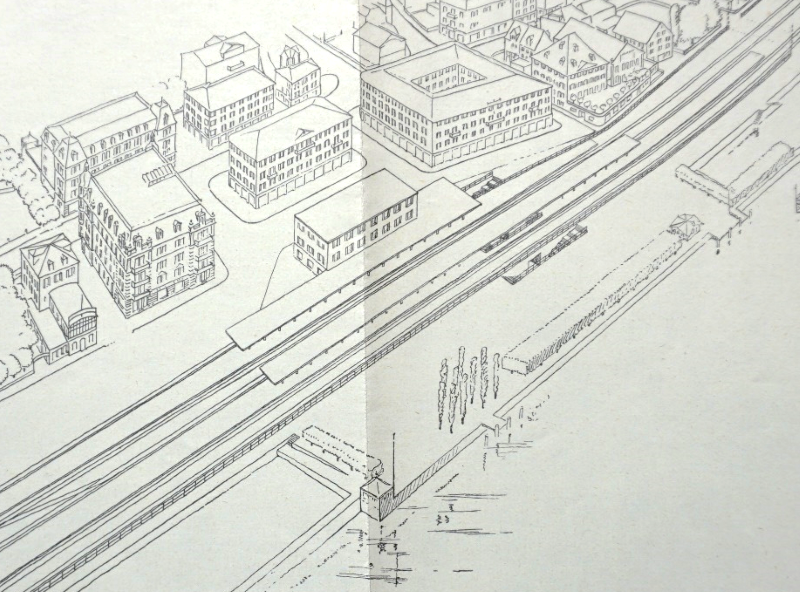

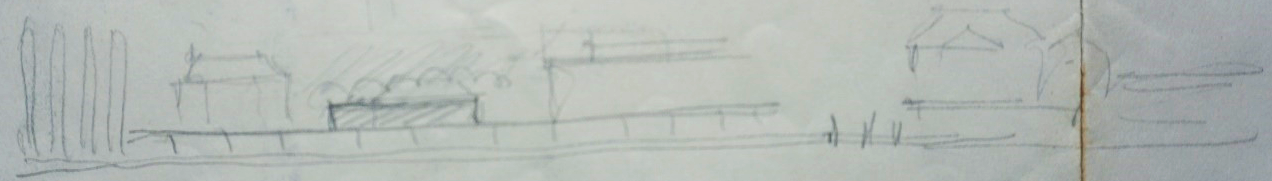

Vogelschau des geplanten Bahnhofquartiers, 2. November 1929, vermutlich gezeichnet von Architekt Heinrich Bräm im Auftrag des Gemeinderats Wädenswil. Ausschnitt. Beilage zur Weisung des Gemeinderats vom 27.1.1930 betreffend Vertrag zwischen der Gemeinde Wädenswil und der SBB über den Bahnhofbau (StadtAW, Standort Bb).

Von den im Herbst 1929 vorgesehenen Blöcken wurde am Ende nur der bahnhofplatzseitige Flügel des grossen Gevierts realisiert, dass sich bis zum Engel hätte erstrecken sollen. Die Rede ist vom sogenannten Kronenblock, erbaut 1932–1933 von Heinrich Bräm und Albert Kölla für die Bank Wädenswil.

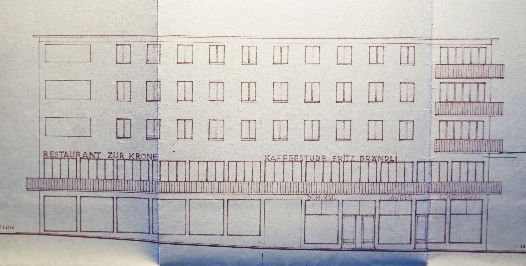

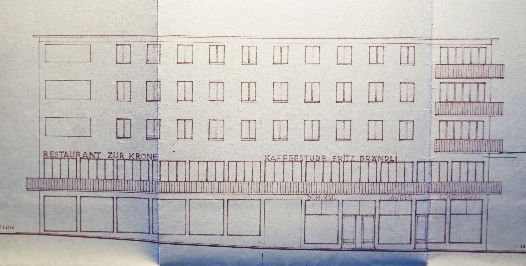

Aufriss des sogenannten Kronenblocks (Bahnhofstrasse 9/Seestrasse 112). Plan von Heinrich Bräm und Albert Kölla vom 16.9.1931, als Baugesuch eingegeben am 11.11.1931. Das Gesuch betraf erst die seeseitige Hälfte des Blocks, aber die Bauherrschaft hatte bereits den Kauf der Krone im Auge, an deren Stelle der Bau an der Seestrasse entstand. 1932 war der Block vollendet.

Der Plan der Architekten Bräm und Kölla für den Kronenblock datiert vom 16. September 1931, aber die Vorarbeiten scheinen schon ein gutes Jahr früher in Gang gekommen zu sein. Darauf deutet ein Plan Bräms vom September1930 für eine «Bebauung des Bahnhofplatzes Wädenswil».

Heinrich Bräm, Plan für «Bebauung des Bahnhofplatzes Wädenswil», September 1930 (Standort: Ba). Ausschnitt.

Soweit war also die Planung gediehen, als der Gemeinderat Wädenswil im März 1931 das Bahnhofprojekt der SBB vorgelegt bekam. Wie erwähnt, beauftragte er Architekt Bräm mit der Erarbeitung eines Gegenvorschlags, bestehend aus einem Gutachten, einem grossen Plan mit Grundrissen und einem Aufriss sowie einem kleineren Blatt mit zwei Schaubildern. Schauen wir uns zuerst die Rückseite des grossen Planes an: Da ist in Bleistift die Seefront Wädenswils skizziert, von den Pappeln am Seeplatz (links aussen) bis zum Engelsaal (rechts aussen). Das schraffierte Gebäude ist der geplante Bahnhof nach dem Projekt Bräm, mit Flachdach. Noch deutlicher als in der Vogelschau von 1929 tritt hier zutage, weshalb der Wädenswiler Gemeinderat auf dem Bahnhofgebäude kein Walmdach will: man soll über den Bau hinweg sehen können, vom Kronenblock aus Richtung See, aber auch vom See aus Richtung Rosenmattpark.

Schauen wir das Wädenswiler Projekt aber genauer an. Zunächst strafft Bräm den Baukörper, indem er das Walm- durch ein Flachdach ersetzt und das Obergeschoss merkurwärts verlängert, so dass die von Fehr geplante Terrasse wegfällt. Den langgestreckten Körper teilt er dann in drei ungleichmässige Kompartimente. Die zwei Achsen links gestaltet er durch leichte Rückstaffelung und Überhöhung als stumpfen Uhr-Turm. Die Gliederung – unten Rechteckfenster, oben ein Band mit Klappläden und Fenstern – nimmt er in den vier merkurseitigen Achsen (Stationsbüro-Bereich) – wieder auf. Dazwischen schaltet er fünf Achsen, denen im Inneren das Treppenhaus und eine durch zwei Geschosse laufende Schalterhalle entspricht. Das Hauptmotiv besteht hier in einer Reihe von Hochrechtecken mit Türen und Oberlichtern sowie Halbrundfenstern über der Vordach-Horizontale.

Motive wie das Halbrundfenster sind in der neuen Sachlichkeit und erst recht im Bauhausstil tabu. Insgesamt hat Bräms Projekt Züge der verspielt-kunstgewerblerischen Reformstil-Moderne des frühen 20. Jahrhunderts.

Der Grund dafür, dass Bräm bei seinem Bahnhof-Entwurf – anders als bei dem für den Kronenblock – eine retromoderne Linie verfolgte, dürfte mit der Auftraggeberschaft zusammenhängen: es handelte sich nicht wie beim Kronenblock um eine Bank, sondern um ein politisches Gremium. Dass die bestimmenden Köpfe auf ein Flachdach drängten, zeigt, dass sie der modernen Architektur nicht feindlich gegenüberstanden, aber Anhänger einer radikalen Bauhaus-Moderne waren sie sicher auch nicht. Gerade Gemeindepräsident Ernst Felber 1884–1954) war ein typischer Vertreter moderater Fortschrittlichkeit; das hatte er mit dem Hutfabrikgebäude gezeigt, das er 1910–1911 von Johannes Bollert und Hermann Herter (der letztere nachmals Architekt des oben erwähnten Bahnhofes Wiedikon) sowie von Bauingenieur Robert Maillart hatte erbauen lassen.

Die Hut- und Mützenfabrik Felber an der Oberdorfstrasse 16, erbaut 1910–1911 nach Plänen von Johannes Bollert und Hermann Herter in sachlich-reformerischem Heimatstil. Eisenbetonkonstruktion mit Pilzdecken von Ing. Robert Maillart. Fotografie um 1910/1915, Digitalarchiv Peter Ziegler, (DOZ).

«Unsere Vereinigung ist kürzlich darauf aufmerksam gemacht worden, dass im Laufe dieses Jahres in Wädenswil ein neues Stationsgebäude gebaut wird, und dass im Anschluss daran von privater Seite am zukünftigen Bahnhofplatz Wädenswil ein grosser Gebäudeblock erstellt werden soll. Ueber den architektonischen Stil dieser Bauten sind nun Gerüchte im Umlauf, die sich zwar hoffentlich nicht bewahrheiten werden, die unserer Vereinigung aber doch Anlass geben, Sie anzufragen, ob wir von allenfalls schon vorliegenden Plänen und Skizzen Einsicht nehmen dürften, um uns zu orientieren» (Standort: A).

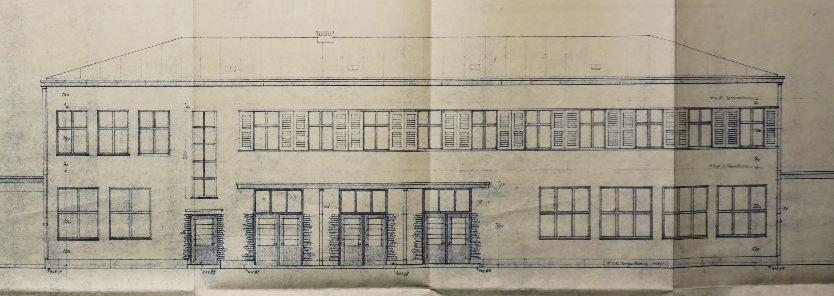

Definitiver Plan von Alfred Fehr für den Bahnhof Wädenswil, 2.9.1931, Nr. 5207. Ausschnitt: Platzfassade des Hauptgebäudes. Standort: Ba. In Abänderung des Plans vom 2.6.1931 ist das vertikale Treppenhausfenster jetzt von der Eingangstür abgetrennt, dafür sind die zwei Wohn-Fensterreihen des Obergeschosses zu einem einzigen Band zusammengefasst.

3.3 Der Kronenblock: Architekt Bräm profiliert sich als Modernist

4 Um- und Ausbauten 1978 bis 2013

4.1 Renovationen und Umbauten 1978 und 1992

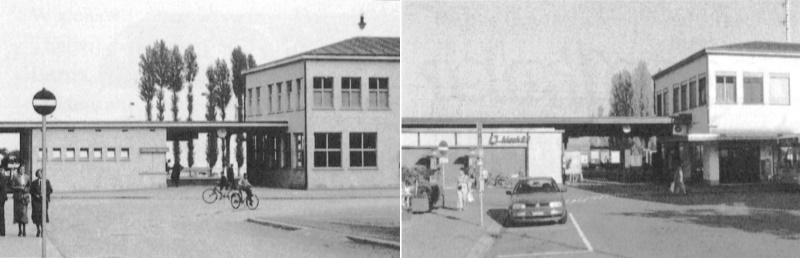

1978 erhielt der Bahnhof Wädenswil ein neues Stellwerk. Das markante Reiterstellwerk wurde abgebrochen, im Stationsgebäude wurde der Stellwerkraum mit einem Stelltisch und einer neuen Glasfront versehen (Paul Huggel: Das neue Stellwerk, in: JSW 1979, S. 64–68). Gemäss Plänen von 1978 (Nrn. 20 775 und 20 776 im Archiv von SBB III; vgl. auch Dokumentation 2004) wurden auch andere Umbauten durchgeführt. In den Zeichnungen ist der langgestreckte Raum mit dem einstigen Wartsaal dritter Klasse jetzt zweigeteilt, im bahnseitigen Kompartiment befindet sich ein neuer, kleiner Wartsaal, anstelle des ehemaligen Wartsaals zweiter Klasse ein Personal-Aufenthaltsraum. An der Gebäudeecke Richtung Kronenblock ist ein neues Schutzvordach eingezeichnet. Im Obergeschoss sind die Büroräume im zürichseitigen Bereich des Gebäudes umgenutzt: ein Raum dient jetzt als Telefonzentrale, die anderen Räume sind Teil einer neuen Wohnung.

4.2 Umbau 2000–2001

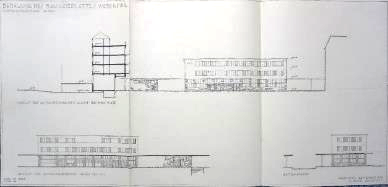

4.3 Aus- und Umbau 2012–2013

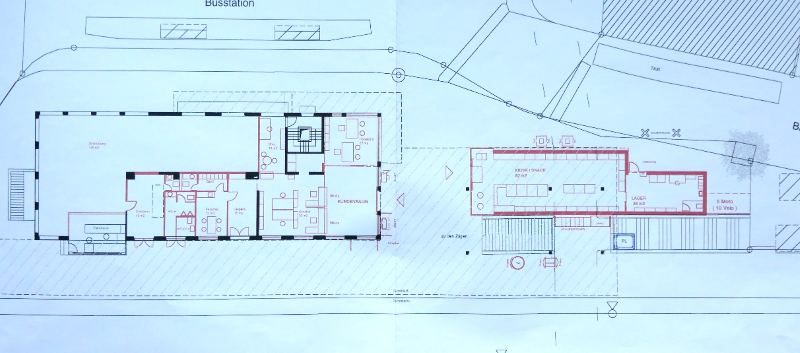

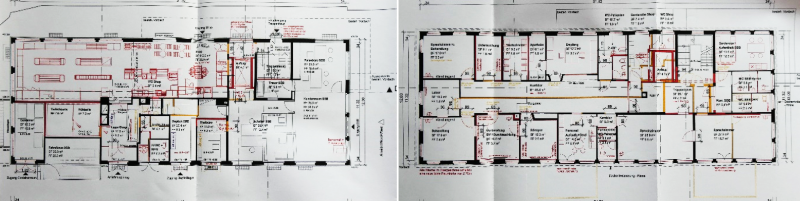

Erdgeschoss-Grundriss der geplanten Bahnhoferweiterung, aus der Weisung 27 zum Ausbau/Umbau Bahnhof Wädenswil mit integriertem Velohaus, 15. Juni 2009.

Im langgestreckten Nebengebäude wurde, wie der obenstehende Plan zeigt, eine Rampe, ein grosser Kiosk sowie ein Raum für das 2007 von der Stadt gegründete Sozialprojekt «Wädi rollt» (Gratis-Veloverleih, Kleinreparaturen) untergebracht. Im Untergeschoss wurde ein geräumiges Veloparkhaus installiert. Die Perronkanten wurden angehoben, das hausseitige Perrondach in alter Gestalt (mit minimer Verkürzung) erneuert. Die Treppe wurde verbreitert, die Dächer des Zwischenbahnsteigs renoviert und verlängert.

Im Wesentlichen ist der Zustand des Bahnhofs jetzt, Ende 2021, noch derselbe wie 2013. Zu einer Änderung kam es im Servicebereich: Der als SBB-Reisebüro dienende Eckraum Richtung Kronenblock wurde 2016 zu einem Take Away für die Kette «Brezelkönig» umgebaut.

5 Zukunft: ein weiterer Ausbau

Für den Ausbauschritt 2035 hat der Bund die SBB mit dem Ausbau des Bahnhofs Wädenswil beauftragt. Dabei müssen auch städtebauliche, denkmalpflegerische und verkehrstechnische Aspekte beachtet werden. Um für den Ausbau die beste Lösung zu finden, lanciert die SBB heute einen öffentlichen Projektwettbewerb. Zur Beurteilung der eingereichten Arbeiten setzt die SBB eine Wettbewerbsjury ein, die von weiteren Fachleuten begleitet und beraten wird. In der Jury unter dem Vorsitz der Architektin Katrin Schubiger sind neben der SBB auch die Stadt Wädenswil sowie weitere Jurymitglieder vertreten. Die Gewinner des Projektwettbewerbes stehen voraussichtlich Ende 2022 fest.

Bildnachweis

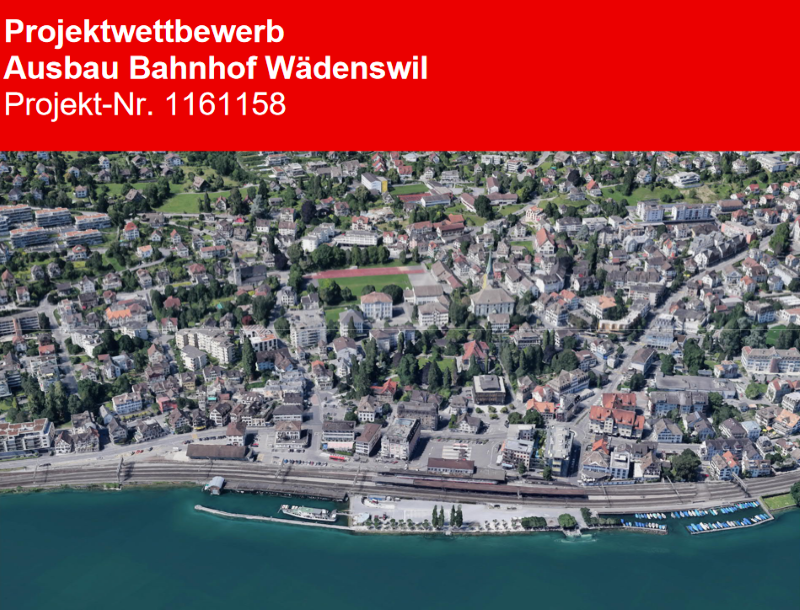

Header Bild: Luftaufnahme des Bahnhofareals Wädenswil von Patrick Gutenberg (Ausschnitt), publiziert in der ZSZ vom 19.11.2021, als Illustration zu einem Artikel, in dem von den Bahnhof-Ausbauplänen der SBB berichtet wird.

Abkürzungen

BKW Baukultur Wädenswil

DOZ Dokumentationsstelle Oberer Zürichsee, Wädenswil

LZB Verein «150 Jahre linksufrige Zürichseebahn», Wädenswil

Weitere Artikel Baugeschichte & Jubiläen

GESCHÄFTSBERICHT DER SCHWEIZERISCHEN NORDOSTBAHN 1875

Quelle: Ortsmuseum Sust; Horgen, S. 73-88

DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DER EISENBAHN

Quelle: Wädenswil Zweiter Band, 1972, von Peter Ziegler, S. 133-140

LINKSUFRIGE ZÜRICHSEE-BAHN - AUS DEN ANNALEN DER LINKSUFRIGEN

Quelle: Werner Neuhaus, Separatdruck «Zürichsee-Zeitung» Th. Gut+Co. Verlag, 8712 Stäfa

ALS DIE EISENBAHN KAM

Quelle: Text zur Sonderausstellung im Ortsmuseum Sust von Christina Kovarik, Zürich & Robert Urscheler, Horgen

EISENBAHN: DIE «LINKSUFRIGE»

Quelle: Aus der Richterswiler Verkehrsgeschichte von Richterswil V 1977 von Adolf Attinger, S. 70-81

VON DER WÄDENSWIL–EINSIEDELN-BAHN ZUR SÜDOSTBAHN

Quelle: Wädenswil Zweiter Band, 1972 von Peter Ziegler, S. 141-150

AUS DEN ANNALEN DER SÜDOSTBAHN

Quelle: Werner Neuhaus, Separatdruck «Zürichsee-Zeitung», 1987, Th. Gut+Co. Verlag, 8712 Stäfa, zusätzliche Bilder LZB

DAS «PARADESTÜCK DER SCHWEIZERBAHNEN» IST HUNDERT JAHRE ALT GEWORDEN

Quelle: Thalwiler Anzeiger, September 1975, aus Sammlung Ortsmuseum Richterswil, zusätzliche Bilder LZB

100 JAHRE EISENBAHNLINIE ZÜRICH–RICHTERSWIL

Quelle: Grenzpost, September 1975, Ziegler Peter aus Sammlung Ortsmuseum Richterswil

HUNDERT JAHRE WÄDENSWIL–EINSIEDELN-BAHN

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1977 von Peter Ziegler, S. 53-59

Weitere Artikel Wädenswil

DER BAHNHOFUMBAU VON 1930/32 (Teil)

Quelle: Wädenswil Zweiter Band, 1972, von Peter Ziegler, S. 138-139, zusätzliche Bilder LZB

DAS NEUE STELLWERK

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1979 von Paul Huggel, S. 64-69

VOR 50 JAHREN: EISENBAHNKATASTROPHE IN WÄDENSWIL

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil, 1998, von Peter Ziegler, S. 101-110

BAHNHOF WÄDENSWIL

Quelle: Baukultur Wädenswil, 03.12.2021 von Andreas Hauser