DIE ABRUTSCHUNGEN VON 1875

Quelle: Text zur Sonderausstellung im Ortsmuseum Sust von Christina Kovarik, Zürich

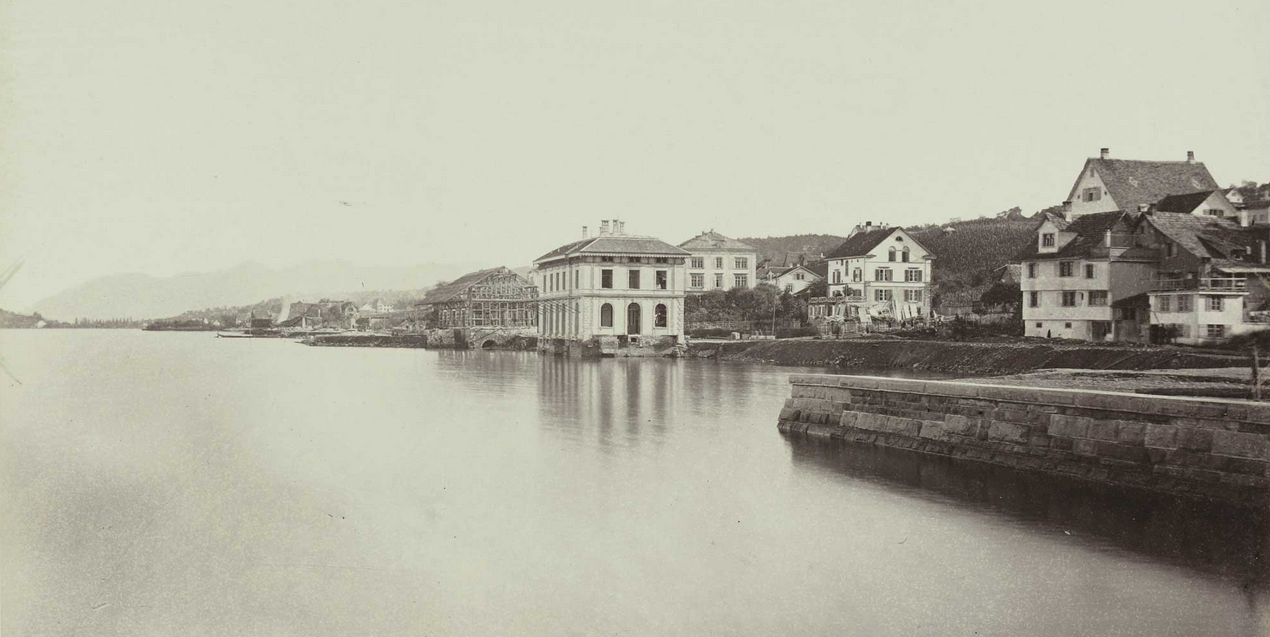

Der Bahnhof (hinten) und der Güterschuppen.

Bereits vor der Eröffnung der Linksufrigen Zürichseebahn gab es in Horgen Abrutschungen. Am Mittag des 9. Februars 1875 stürzte die Ufermauer, welche extra für das Bahnprojekt erstellt worden war, auf einer Länge von 135 Metern ein. Zusammen mit Teilen der Anlage, den zur Arbeit verwendeten Rollwagen und eines Stücks des Gartens beim Institut Stapfer verschwand sie im Zürichsee. Der Anzeiger des Bezirkes Horgen kam zum Schluss, dass unterhöhlte Lehm- und Steinschichten unter den neuen Aufschüttungen eingebrochen seien. Am Abend gab es noch weitere kleinere Abrutschungen.

Laut einer Untersuchung war bei der Aufschüttung, die der Bau der Strecke erforderte und die man auf den Seeschlamm gesetzt hatte, letzterer hinausgepresst worden. Nach diesen Untersuchungen wurden die Arbeiten aber wieder aufgenommen (laut Expertenbericht lag die ausweichende Schlammmasse wohl unter dem Pfahlgrund), auch wenn die Trasse und die Lage der Station teilweise abgeändert wurden.

Nur zwei Tage nachdem der Bahnbetrieb am linken Zürichseeufer aufgenommen worden war, am 22. September 1875, wurden frühmorgens Risse beim Dampfschiffsteg Horgen entdeckt. Die Ufermauer sowie die Gleise hatten sich um bis zu 9 Zentimeter gesenkt. Trotzdem stellte man den Bahnbetrieb erst ein, als sich die Risse im Laufe des Morgens vergrösserten. Bis zehn Uhr zeigten sich keine weiteren Veränderungen und man begann mit der Regulierung der Gleise. Dann öffneten sich die Risse und sofort fing man an, Arbeiter, Wagen und Werkzeuge von der betroffenen Stelle zu entfernen. Und bereits um 10.30 Uhr rutschten erste Uferteile in den Zürichsee. Am Mittag kam es zu zwei weiteren Rutschungen. Insgesamt 6570 Quadratmeter (auf 204 Metern Länge und auf einer Breite von bis zu 48 Metern) mit drei Gleisen versanken im See. Am nächsten Tag (dem 23. September) stürzten Teile bei der Station und beim Güterschuppen in den See. Und noch einen Tag später folgte ein Abbruch zwischen den Gebäuden, wobei das Abtrittsgebäude versank.

Der Bahnhof und der Güterschuppen hatten sich um fast einen Meter gesenkt und mussten abgebrochen werden. Der Anzeiger des Bezirkes Horgen vom 25. September schrieb, dass ein Einsturz des Bahnhofs und des Güterschuppens erwartet werde. Am 28. September berichtete der Anzeiger des Bezirkes Horgen von vielen Schaulustigen an den Abbruchstellen und dass lebhafte Diskussionen bei den anwesenden Personen (wie in den Zeitungen) im Gang seien, was man hätte tun können bzw. sollen, um die Abrutschungen zu verhindern. Laut der Nordostbahn (NOB) seien die Rutschungen auch von anhaltendem Regenwetter begünstigt worden. Ausserdem weist die NOB darauf hin, bzw. die Schuld von sich, dass im Vertrag ausdrücklich eine Station am See gefordert wurde. Dies habe die Linienführung der Bahn stark eingeschränkt, da Teile des Ufers stark bebaut und an anderen Stellen der See tief sei. Zudem standen Häuser (aus Stein) näher am See als die geplante Ufermauer und bei denen hätten sich nie Risse gezeigt. Beim Stationsgebäude gab es vor der Abrutschung einen Hinweis auf das spätere Geschehen: Im Zementboden eines Sommerwartesaals gab es einen Riss, der sich auch nach dem Verputzen immer wieder zeigte. Man führte dies aber auf das Fundament des Gebäudes zurück, das aus Beton bestand, während das eigentliche Stationsgebäude auf Pfählen ruhte. Die NOB veranlasste nach der Abrutschung geologische Gutachten, worin festgehalten wurde, dass Rutschungen und Senkungen nicht voraussehbar gewesen seien und eine gründlichere vorhergehende Untersuchung sogar Bedenken zerstreut und nicht gefördert sowie jeder Ingenieur ohne Bedenken eine Bahnlinie gebaut hätte. Dazu vermerkt die NZZ, dass auch viele abgerutschte Teile alte Aufschüttungen gewesen seien.

Die NZZ bezeichnete die Abrutschung als Katastrophe und schreibt von sehr ernsten Konsequenzen für den Verkehr: Am 1. Oktober wurde die Strecke Zürich-Horgen und Wädenswil-Richterswil wieder in Betrieb genommen. Die Verbindung zwischen Horgen und Wädenswil musste aber bis zum 31. Januar 1876 von Dampfschiffen übernommen werden. Die gesamte Fahrzeit von Zürich nach Glarus betrug so gut drei Stunden (zum Vergleich: Laut Fahrplan vom August 1875 dauerte die Zugfahrt mindestens 2 Stunden und 29 Minuten; mit der schnellsten Verbindung dauert sie heute 57 Minuten). Die Gleise wurden bergwärts verschoben und man richtete einen Bahnhof im Hotel «Meyerhof» ein. Auf einen neuen Bahnhof (der am selben Standort gebaut wurde, wo der heutige steht) musste Horgen bis 1888 warten, weil ein sicherer Standort gefunden werden musste und die NOB 1877 in finanzielle Schwierigkeiten geraten war.

Reste von den Gleisen sind noch heute im See zu sehen.

Die Abrutschungen von 1875

Ungedruckte Quellen:

Staatsarchiv des Kantons Zürich, I HHI 1, Geschäftsbericht der Direktion und Bericht des Verwaltungsrates der NOB 1874-76 (23).

Gedruckte Quellen:

Z.: Anzeiger des Bezirkes Horgen, Nr. 111, 23.9.1875.

Z.: Anzeiger des Bezirkes Horgen, Nr. 112, 25.9.1875.

Z.: Anzeiger des Bezirkes Horgen, Nr. 113, 28.9.1875.

Z.: Anzeiger des Bezirkes Horgen, Nr. 114, 30.9.1875.

Z.: Anzeiger des Bezirkes Horgen, Nr. 115, 2.10.1875.

Z.: Anzeiger des Bezirkes Horgen, Nr. 120, 14.10.1875.

Z.: Anzeiger des Bezirkes Horgen, Nr. 13, 31.1.1876.

Z.: Bericht und Expertengutachten über die im Februar und September 1875 in Horgen am Zürichsee vorgekommenen Rutschungen, in: Die Eisenbahn, Nr. 14, 1876.

Z.: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 482 (2. Blatt), 23.9.1875.

Z.: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 483 (1. Blatt), 24.9.1875.

Z.: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 484 (2. Blatt), 24.9.1875.

Darstellungen:

Neuhaus, Werner: Linksufrige Zürichsee-Bahn. Aus den Annalen der Linksufrigen, Stäfa 1988.

Ziegler, Peter: Hundert Jahre Eisenbahnlinie Zürich–Richterswil, in: Linkes Ufer, Nr. 205, 5.9.1975.

Z.: Aus Richterswils Verkehrsgeschichte, in: Grenz-Post für den Zürichsee, Nr. 127, 4.11.1949.

Bildnachweis

Header Bild: Bahnhof Horgen nach dem 22. September 1875. (ETH Bibliothek, https://crowdsourcing.ethz.ch/2020/07/31/die-linksufrige-zuerichseebahn)

Weitere Artikel Baugeschichte & Jubiläen

GESCHÄFTSBERICHT DER SCHWEIZERISCHEN NORDOSTBAHN 1875

Quelle: Ortsmuseum Sust; Horgen, S. 73-88

DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DER EISENBAHN

Quelle: Wädenswil Zweiter Band, 1972, von Peter Ziegler, S. 133-140

LINKSUFRIGE ZÜRICHSEE-BAHN - AUS DEN ANNALEN DER LINKSUFRIGEN

Quelle: Werner Neuhaus, Separatdruck «Zürichsee-Zeitung» Th. Gut+Co. Verlag, 8712 Stäfa

ALS DIE EISENBAHN KAM

Quelle: Text zur Sonderausstellung im Ortsmuseum Sust von Christina Kovarik, Zürich & Robert Urscheler, Horgen

EISENBAHN: DIE «LINKSUFRIGE»

Quelle: Aus der Richterswiler Verkehrsgeschichte von Richterswil V 1977 von Adolf Attinger, S. 70-81

VON DER WÄDENSWIL–EINSIEDELN-BAHN ZUR SÜDOSTBAHN

Quelle: Wädenswil Zweiter Band, 1972 von Peter Ziegler, S. 141-150

AUS DEN ANNALEN DER SÜDOSTBAHN

Quelle: Werner Neuhaus, Separatdruck «Zürichsee-Zeitung», 1987, Th. Gut+Co. Verlag, 8712 Stäfa, zusätzliche Bilder LZB

DAS «PARADESTÜCK DER SCHWEIZERBAHNEN» IST HUNDERT JAHRE ALT GEWORDEN

Quelle: Thalwiler Anzeiger, September 1975, aus Sammlung Ortsmuseum Richterswil, zusätzliche Bilder LZB

100 JAHRE EISENBAHNLINIE ZÜRICH–RICHTERSWIL

Quelle: Grenzpost, September 1975, Ziegler Peter aus Sammlung Ortsmuseum Richterswil

HUNDERT JAHRE WÄDENSWIL–EINSIEDELN-BAHN

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1977 von Peter Ziegler, S. 53-59

Weitere Artikel Horgen

DIE ABRUTSCHUNGEN VON 1875 (Teil)

Quelle: Text zur Sonderausstellung im Ortsmuseum Sust von Christina Kovarik, Zürich & Robert Urscheler, Horgen

STATIONSAUSBAUTEN IN HORGEN UND THALWIL (Teil)

Quelle: Werner Neuhaus, Separatdruck «Zürichsee-Zeitung» Th. Gut+Co. Verlag, 8712 Stäfa